ウツロマユは、深山家を舞台にした和風ホラーアドベンチャーゲームで、探索要素と人間ドラマを融合させた作品として注目を集めています。検索する多くのユーザーは「どんなストーリーなのか」「難易度やプレイ時間はどれくらいか」「エンディングや攻略情報はあるのか」といった疑問を持っています。本記事では、ゲームの魅力や物語の背景、序盤から終盤までの安全な進め方、エンディング分岐や遊び方のポイント、そして対応機種や価格情報まで幅広く解説します。プレイ前に全体像を知っておきたい人も、購入を検討している人も、安心して参考にできる内容を目指しました。

ウツロマユは少人数チームによるインディー作品でありながら、サウンド演出やビジュアルの作り込みが高く評価され、SteamやNintendo Switchなど複数のプラットフォームで配信されています。特に、複雑な謎解きや心理描写が調和した構成は、ホラー初心者から考察好きのユーザーまで幅広い層に支持されています。また、開発元のRegistaはこれまでに複数のアドベンチャーゲームを世に送り出してきた実績を持ち、安定したサポートとアップデート体制がユーザーの信頼を支えています。

参考までに、ゲームの公式情報はウツロマユ ‒ Hollow Cocoon 公式サイト(Regista)に詳しくまとめられており、製品仕様やプラットフォーム情報、最新のパッチ内容を確認することが可能です。公的な情報源を参照することで、正確なデータに基づいてプレイ準備を整えられるでしょう。本記事では、こうした公式情報に基づきつつ、ユーザー目線で役立つポイントを丁寧に解説していきます。

【この記事を読むと理解できること】

- 攻略に必要な流れと各場面の安全手順を把握

- エンディング分岐と回収チャートを理解

- 対応機種ごとの快適設定と価格感を把握

- 評価軸や見どころを短時間で掴む

ウツロマユについて

- まず押さえるべき魅力総覧

- 怖いだけじゃない?ウツロマユの“遊び”解説

- 家系の闇が沁みる――人物相関と葛藤

- 冒頭から掴まれる導入のキモ

- 主要キャラの関係と役割が一目で分かる

- 何時間で終わる?周回含む目安と内訳

まず押さえるべき魅力総覧

ウツロマユは、和ホラーの静かな恐怖と「自分の判断で状況を切り開く探索」を両立させたアドベンチャーです。脅かしの瞬間だけに依存せず、足音、視界の揺らぎ、間取りの圧迫感といった要素を積み重ねて不安を醸成します。一方で操作や目的は明瞭で、少しの観察と工夫で進展が得られるため、ホラーが得意ではない人でも“前に進めた”という手応えを積み重ねやすくなっています。怖さを演出で高めながら、ゲームとしてのわかりやすさを保つ設計が根底にあります。

物語面では、家系や土地に刻まれた因習を軸に、登場人物の選択が小さな違和感として表層に滲み、それを探索で掘り下げると別の意味が見えてくる構造が魅力です。手記や配置物は単なるフレーバーではなく、ギミックのヒントや人物相関の裏付けとして機能します。読み解きを進めるほど、同じ空間の見え方が変化し、プレイヤーの推理と行動が物語の理解へ直結します。ゲームプレイとストーリー考察が乖離しないため、周回時も「知識を活かした再挑戦」が純粋に楽しくなります。

ゲームとしての完成度は、インディー規模ながら要点に集中した作り込みに支えられています。ステージ構成は広すぎず狭すぎず、導線は学習とショートカットの作成を促す密度に調整されています。中盤以降に解禁される道具や情報は、行ける場所を増やすだけでなく、敵や仕掛けへの対処の幅を広げ、プレイスタイルの変化を生みます。結果として、初見時は緊張の中で慎重に、二周目以降は知識を武器にテンポ良く、と同じマップでもまったく違う“遊び心地”が味わえます。

ボリューム面は、初回クリアまでの濃度が高く、さらに複数のエンディングや寄り道要素が周回意欲を支えます。分岐条件は理不尽さを避けつつ、観察と準備でしっかり回収できる設計です。攻略情報を見ずに挑む場合でも、世界の法則に沿って推せば届く距離にゴールが置かれており、行動の正当性が学習で担保されます。価格帯を踏まえると、ストーリー体験と探索パズルの両面で満足度を得やすいタイトルと言えます。

遊ぶ環境に関しては、暗部の視認性と音の定位が体験を大きく左右します。ディスプレイの黒つぶれを避ける調整、ヘッドホンでのプレイ、操作感度の微調整などを行うと、恐怖演出が過度な理不尽に感じにくくなり、設計意図どおりのスリルを受け取れます。これらの準備を整えるだけでも、探索と回避の判断がはっきりし、作品本来の良さが伝わりやすくなります。

関連記事:ポピープレイタイムチャプター2完全攻略|ストーリー解説と遊び方ガイド

怖いだけじゃない?ウツロマユの“遊び”解説

ウツロマユの核は「恐怖を使って考えさせる」ゲームデザインにあります。敵や異変の存在はプレイヤーの行動を制限する脅威であると同時に、マップの読み解きや資源管理、導線設計といった思考を引き出すスイッチでもあります。例えば、足音や視界外の気配が強い場面ほど、扉の配置や遮蔽物、巡回の周期を意識したルート作りが必要になり、結果として“安全圏を刻む”という戦術が自然に身につきます。単に逃げるだけではなく、どこで距離を作り、どこで息を整えるかという戦略の妙味が常に問われます。

探索面では、道具の入手順と使用場所の対応関係が巧みに設計されています。ある場で役に立たないアイテムが別の場面の突破口となることが多く、空間記憶とメモの管理が効率化の鍵になります。取れる行動が増えるたびにマップの意味が更新され、同じ場所でも新しい導線が見えてくるため、後戻りが単なるロスではなく、次の解法を組み立てる時間として機能します。こうした“再評価の循環”が、怖さの只中でも思考の手綱を手放さずに進める土台になっています。

追跡や隠密のセクションは、理不尽な反射神経勝負に寄り過ぎないバランスです。視覚に頼れない状況では、音情報と地形の活用が生存率を大きく左右します。角での方向転換、扉の間合い、広間でのフェイントなど、少しの工夫で成功率が上がるレベル設計が光ります。ライトや特定の道具は視認性とリスクを同時に変動させるため、使うタイミングと時間の配分を考えること自体がゲームの面白さになっています。

物語との接続も“遊び”の一部です。収集物や会話の断片が、仕掛けのヒントとドラマの伏線を兼ねており、読み取った解釈が次の行動を変えます。ある手記を見たあとで同じ部屋に戻ると、別の配置が意味を帯びて見えるといった体験は、このタイトルならではです。推理が進むほど危険に踏み込む必要が生まれますが、それが恐怖のための恐怖ではなく、理解に到達するための必要条件として提示されるため、納得感のある緊張が保たれます。

周回設計にも工夫があります。一周目で学んだ導線やトリガーの位置関係を二周目で最適化すると、驚くほどテンポが良くなります。エンディング分岐を狙う際は、準備物の早取りやセーブ分岐の使い方が効いてきて、パズルを解く感覚で物語の可能性を回収できます。怖さに耐えるだけでなく、知識と計画で世界を乗りこなす感覚が得られるため、ホラーに苦手意識がある読者にも薦めやすい作品です。要するに、ウツロマユは恐怖を目的化せず、緊張を戦術と思考の起点へ昇華させた“考えるホラー”として完成していると言えます。

関連記事:ポピープレイタイムチャプター3徹底攻略|発売日・機種・価格・最適設定

家系の闇が沁みる――人物相関と葛藤

ウツロマユの物語は、単なる怪異譚にとどまらず「家」という閉じた共同体が抱える歪みを軸に展開されます。舞台となる深山家には、表の顔と裏の歴史が二重に存在し、長く隠されてきた秘密が登場人物たちの行動を縛っています。祖先から受け継がれた価値観や、口外できない出来事が現在の世代にまで影を落とし、プレイヤーは探索を通じてその層を一つずつ剥がしていくことになります。

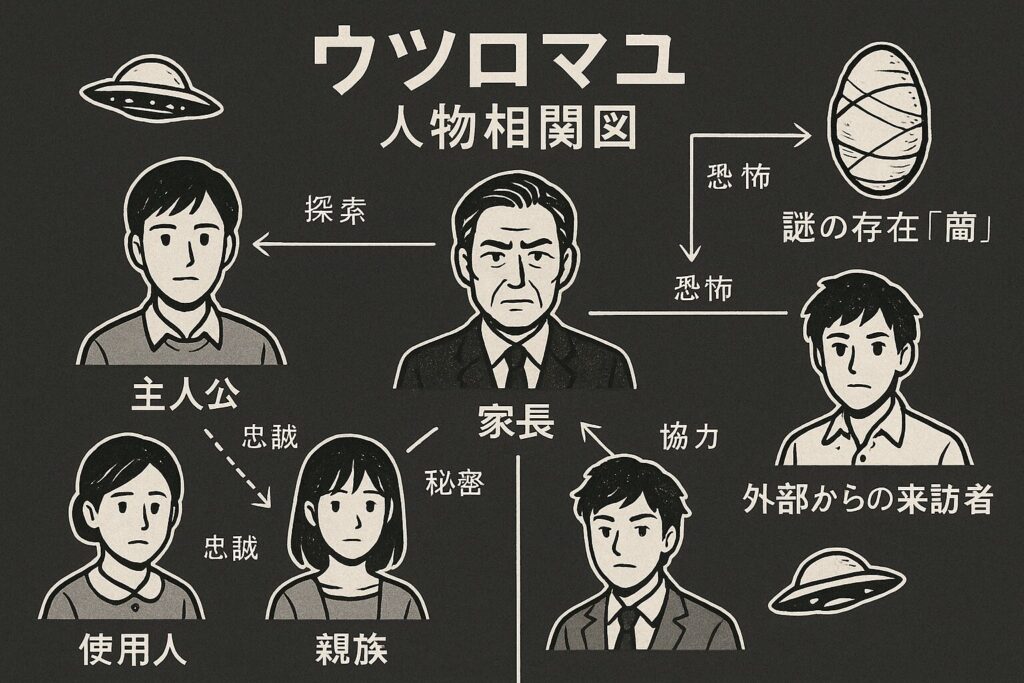

人物相関を理解するには、血縁・雇用関係・外部からの来訪者という三つの視点で整理すると分かりやすいでしょう。深山家の家長や親族は、名誉や家業を守ろうとする一方で、過去に触れることを極端に恐れています。彼らの沈黙の背景には、かつて屋敷を揺るがせた事件があり、それが現代の対人関係をも歪めています。屋敷に関わる使用人や外部の人物は、それぞれ異なる動機を持ち、真相に近づく糸口を断片的に提示します。彼らが残した手記や会話のニュアンスを拾い集めることで、誰が何を守り、誰が何を隠しているのかが見えてきます。

葛藤の本質は「家を守る」か「真実を明かす」かの選択にあります。閉ざされた環境で育まれた忠誠や恐怖は、時に理屈を超えた行動へとつながり、物語に厚みを与えます。探索中に目にする些細な道具や飾りは、登場人物の性格や過去を映す鏡のような存在です。全員の立場を俯瞰しながら事件の筋道を読み解くと、表面の恐怖の裏にある“人の心”が浮かび上がり、作品のテーマがより鮮明になります。

| 登場人物 | 立場・役割 | 主な関係性 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|---|

| 主人公(プレイヤーキャラクター) | 探索者 | 深山家に招かれ、屋敷の謎を解き明かす中心人物 | 読解力と判断が物語進行の鍵。探索と推理を通じて真相に迫る |

| 深山家の家長 | 屋敷の当主 | 家系の伝統と名誉を守る立場。秘密を抱え沈黙する | 家の過去に関わる出来事を知っているが、語ることを恐れる |

| 親族(長女・長男など) | 家長を支える家族 | 屋敷のしきたりを重んじるが、それぞれに葛藤を抱える | 家を守る責任と、過去に対する後ろめたさの狭間で揺れる |

| 使用人・世話役 | 深山家に仕える人物 | 表向きは忠実だが、主への忠誠と恐怖の間で行動が揺れる | 情報提供や誤情報の源になることも |

| 外部からの来訪者(調査者など) | 屋敷に新しい視点を持ち込む存在 | 主人公と協力したり、独自に真相を探る | 閉ざされた環境に刺激を与える役割 |

| 鍵を握る人物 | 物語の核心に関わる者 | 重要な証拠や道具を持つ | 真実を開くカギを所有し、進行の成否を左右する |

| 謎の存在「繭」 | 心理と因習の象徴 | 深山家に潜む闇を具現化 | 登場人物の罪や秘密を形にした存在 |

| UFO(メタ的存在) | 物語の外部視点を象徴 | 物語に遊び心をもたらす | シリアスな展開の中で外界を示唆 |

冒頭から掴まれる導入のキモ

ウツロマユの冒頭は、プレイヤーを一気に物語の核心へ引き込むための設計が丁寧に施されています。日常に見える場面の中に、微かな違和感を散りばめる手法が特徴で、最初の数分間で「この世界は何かがおかしい」と直感させます。屋敷の静まり返った廊下や、説明のつかない不具合、意味深な言葉の断片が、物語の不穏さを穏やかに立ち上げます。

導入部では、操作方法や調査の基本を自然に学べるようになっており、チュートリアルを感じさせない流れで探索のリズムが身につきます。プレイヤーが取る行動に対して、環境がすぐに反応するため、「自分の選択が世界に影響している」という実感を序盤から得られます。小さな発見や扉の開閉、物の配置などが次の謎を示唆しており、何気ない行動が後の展開に意味を持つことを暗示しています。

また、最初に提示される人物や出来事は、物語全体の伏線でもあります。何気ない会話や部屋のレイアウトが、後に重要な意味を持つと気づく瞬間は、この作品ならではの楽しみです。プレイヤーは“ただの探索”ではなく、起こる出来事の背後にある理由を探る探偵のような視点を持たされます。序盤を慎重に観察しておくことが、中盤以降の謎を効率よく解く鍵となり、緊張感と期待感を同時に育てる構造になっています。

関連記事:ポピープレイタイムチャプター4徹底攻略|最新情報と遊び方ガイド

主要キャラの関係と役割が一目で分かる

ウツロマユに登場する人物は、単なる脇役や恐怖の演出要員ではなく、物語を動かす動機をそれぞれに抱えています。中心となるのは、探索を担うプレイヤーキャラクターと、舞台である深山家に関わる人々です。彼らは血縁や雇用、外部からの来訪など立場が異なり、思惑の交差が事件の背景を浮かび上がらせます。

深山家の家長や親族は、古い慣習や名誉を重んじつつも、過去の出来事に後ろめたさを持っています。中には、屋敷の秘密を知りながらも、それを語れない理由を抱える人物もいます。使用人や世話役の立場にある人物は、表向きは穏やかでも、雇用主への忠誠や恐怖の狭間で葛藤しており、時に主人公に助言を与えたり、情報を意図的に隠したりします。外部からやって来る調査者や関係者は、プレイヤーにとって視点を広げる役割を果たし、閉じた人間関係に外圧を加える存在です。

各キャラクターの持つ役割は大きく分けると「守る者」「知らせる者」「誤らせる者」「鍵を握る者」の四つに分類できます。守る者は家の名誉や人を守ろうとし、そのために真実を遠ざけます。知らせる者は断片的に真相を示し、探索の動機付けを行います。誤らせる者は、意図的に誤情報を与えたり、結果的にプレイヤーの判断を混乱させたりする立場です。そして鍵を握る者は、物語の根幹に関わる証拠や道具を持っており、その存在をどう扱うかが進行の成否を左右します。

これらの関係を把握しておくと、探索中に出会う会話や手記の解釈が明確になり、何気ない行動の裏に潜む感情や背景が見えてきます。単なる“恐怖の登場人物”という枠を越え、各人の選択や沈黙が物語の糸を紡いでいると理解できることで、緊張感に深みが増し、推理の面白さが際立つでしょう。

何時間で終わる?周回含む目安と内訳

ウツロマユのプレイ時間は、攻略スタイルや目的によって幅があります。初めて挑む際は、マップの把握や仕掛けの手順を学ぶ時間が必要なため、じっくり調べながら進めると5〜7時間ほどが目安になります。途中で行き詰まった場合や、隠された要素を丁寧に探したい場合は、もう少し時間が延びることもあります。物語の展開を丁寧に追い、すべての手記や環境の変化を確認しながら進める人ほど、体験は濃密になります。

二周目以降は、条件の把握と導線の最適化によって時間を大きく短縮できます。鍵の位置や安全地帯、敵の行動パターンを把握していることで、必要なアイテムだけを効率的に回収できるようになるため、クリアまで3時間前後に収められるケースも珍しくありません。全エンディングを回収する場合は、選択肢やアイテムの取り方を変えながら複数回のプレイが必要で、総計では8〜12時間程度が一つの目安と考えられます。

周回プレイは単に時間を削るだけでなく、新たな発見や別視点の物語を掘り起こす楽しみがあります。特定のエンディングを狙うには、早い段階から条件を満たす動きを意識する必要があるため、攻略メモを作って管理すると効率的です。プレイ時間を計画する際は「初回クリア」「真相分岐」「全エンディング回収」と目的ごとに枠を分けると、達成感と理解の深まりを両立しやすくなります。

| プレイ目的 | 進め方のポイント | 体感時間の目安 |

|---|---|---|

| 初回クリア | 地図化と安全地帯把握 | 短~中 |

| トゥルー分岐 | 収集と分岐条件管理 | 中 |

| 全ED回収 | ルート分岐の順序最適化 | 中~長 |

ウツロマユ序盤の攻略ガイド

- 初心者向けに要点だけ!遊び方早わかり

- 開始直後の最短ルートと寄り道指南

- 初日昼の探索でやるべき準備

- こたつで夜へ—切替前の回収チェック

- 夜の異変発生!安全な確認手順

- 追跡時の立ち回りとライト入手術

初心者向けに要点だけ!遊び方早わかり

ウツロマユを初めて遊ぶときは、世界観の緊張感に戸惑うかもしれませんが、基本の進め方を押さえておけば安心です。最初に意識したいのは「探索・回避・観察」の三本柱です。マップを歩き回って環境を確認し、危険を避けつつ情報を集める流れがすべての基礎になります。ゲーム内にはアイテムや仕掛けが多く配置されており、取得した道具が思わぬ場面で役に立つことがあります。拾ったものの位置や用途はメモに残しておくと、後半の謎解きや移動がスムーズになります。

安全地帯を見つけることも大切です。屋敷内には、敵がほとんど侵入しない部屋や、追跡を振り切りやすい構造を持つ場所がいくつか存在します。探索の合間に退避先を決めておくと、緊張感をコントロールしやすくなり、冷静な判断を保てます。また、ライトや懐中電灯の使用は、視界確保と発見リスクを天秤にかけるポイントです。点灯時間を必要最小限に留めることで、周囲を確認しながらも敵に気づかれにくい状態を維持できます。

行動の優先順位をつけることも攻略の近道です。まずはマップの大まかな構造を把握し、次に必要な道具や開閉できる扉を確認します。危険な場所に立ち入る前に、どこまで行けるかを試し、最短で戻れるルートを頭に入れておくと事故を減らせます。ホラー特有の緊張感を軽減するには、手順を分解して小さな目標を順に達成することが有効です。恐怖演出に意識を奪われがちな序盤でも、基本の行動指針を守れば安定した探索ができ、作品本来の面白さを堪能できるでしょう。

開始直後の最短ルートと寄り道指南

ゲーム開始直後は、限られた行動範囲で必要な情報を効率良く集めることがポイントです。最短ルートを意識するなら、まず玄関や主要な廊下を通って屋敷の配置を確認し、安全地帯を確保します。入り口付近にあるアイテムは、後々の仕掛けに必須となる場合が多いため、取り逃さないよう注意が必要です。序盤は敵の動きが少ないため、探索を一気に進めやすいタイミングでもあります。

寄り道を選ぶ際は、リスクと報酬のバランスを考えましょう。周辺の小部屋には、メモや日記など世界観を深く理解できる資料が隠されています。これらはストーリーの核心に迫るだけでなく、後半に必要なヒントを含むこともあります。ただし、奥まった場所にある物品を取る場合は、退避ルートを事前に確認し、いつでも安全地帯へ戻れるようにしておくと安心です。

また、開始時に確認できる扉や窓の状態も記憶しておくと役立ちます。序盤に閉ざされている場所は、後に新しいアイテムや仕掛けの解除によって開放されるため、位置関係を頭に残しておくと、進行が解放された際に素早く行動できます。寄り道は世界の理解を深める楽しみの一つですが、無暗に全域を調べると無駄な時間やリスクを招くため、主要な目的と安全を優先しながら探索範囲を調整することが攻略の鍵になります。

初日昼の探索でやるべき準備

ウツロマユの冒頭で迎える昼の時間帯は、プレイヤーが屋敷の構造や雰囲気に慣れ、これからの緊張感に備えるための重要な段階です。この時間に徹底しておくべきは、マップの全体像を把握し、安全に利用できるスペースを確保することです。屋敷内を一通り歩き、通路のつながりや扉の位置、すぐに避難できる部屋を確認しましょう。移動経路を記憶しておけば、後の追跡シーンで迷わず退避できます。

昼のうちに入手できる道具やメモの位置を押さえることも大切です。鍵や仕掛けに関するヒント、使用可能なアイテムは、夜に入ってからでは安全に取りに行けない可能性があります。特に、懐中電灯や簡易地図のように行動範囲を広げるための装備は優先的に確保しておきましょう。拾った手記やメモには、暗号や数字など後々の謎解きに直結する情報が隠れていることがあるので、内容を一読して意味を整理しておくと、急を要する場面でも混乱を避けられます。

さらに、昼の静かな時間を活かして家具や小道具の配置を観察しておくと、夜の異変を察知しやすくなります。絵画の角度やテーブルの上の小物の有無など、細かい変化が物語を進める鍵になる場合もあります。余裕のあるうちに「ここは後で戻る必要がある」と感じた場所に目印を決めておくのも有効です。安全確保、道具の収集、情報整理という三つの軸を意識して動くことで、夜を迎える準備が整い、物語の緊張感を安心して楽しむ基盤を作ることができます。

こたつで夜へ—切替前の回収チェック

昼の探索を終え、夜のフェーズに入る前に、やり残しがないかを見直すのが成功への近道です。こたつに腰を下ろして物語が切り替わるタイミングは、セーブや装備整理を済ませる最後のチャンスです。まずは、昼に確認したメモや書付をもう一度開き、未解読の情報や未探索の部屋がないかを洗い出しましょう。扉の解錠に必要なヒントや、後で必要になる小道具は、夜になると敵の動きや暗さのせいで回収が難しくなるため、昼のうちに確保しておくのが理想です。

特に注意したいのは、夜に行動が制限されるエリアに関連するアイテムです。探索範囲の奥にある鍵や、仕掛けを解除する道具などは、取り逃がすとルートが遠回りになったり、敵と遭遇する確率を高めてしまいます。こたつで一息つく前に、手元の所持品を見直し、夜に備えて必要な装備を整えておくと安心です。また、懐中電灯のバッテリーや、使用回数に制限のあるアイテムの残量をチェックしておくことで、暗闇での操作に余裕が生まれます。

この段階で、どのルートを最初に進むかを頭の中で描いておくのも有効です。夜の探索は、日中に比べて判断を誤ると大きなリスクを伴います。あらかじめ「どの部屋を優先し、どこを後回しにするか」を決めておけば、緊張に押されて無駄な移動をせずに済みます。こたつ前の回収チェックは、プレイヤーに夜の恐怖を楽しむ余裕を与えるだけでなく、全体の攻略効率を上げるための大切なステップといえるでしょう。

関連記事:あにまん競馬スレ完全ガイド|住民層・ネタ文化・マナーまで徹底解説

夜の異変発生!安全な確認手順

ウツロマユでは、昼の探索を終えて夜を迎えると、屋敷の空気が一変します。静寂だった空間に音や影が差し込み、プレイヤーは環境そのものが敵になる感覚を覚えるでしょう。夜に入った直後に重要なのは、周囲の状況を慎重に観察し、危険を呼び込まずに現状を把握することです。最初に立ち止まり、音や空気の変化に耳を澄ませてください。足音や家具の軋み、遠くの扉の開閉音など、環境音の変化は敵の出現を示す手がかりになります。

安全を確保するには、退避できる場所を複数確認しながら進むことが不可欠です。昼間に把握した安全地帯を夜の行動計画に組み込み、どの方向に逃げ込むかを常に意識して移動すると、万一の追跡にも冷静に対処できます。暗闇の中では視覚に頼りきらず、部屋の形や家具の配置を記憶に基づいて推測する力が求められます。特に、敵の動きを直接目視しようとして不用意にライトを点けると、位置を知らせてしまう危険があります。

夜の探索は「確認」と「待機」を組み合わせることが成功の鍵です。いきなり奥へ進まず、一定距離ごとに周囲の様子を確かめ、物音が増えたら一旦その場にとどまって敵の動きを観察します。こうした慎重な進行は、恐怖を和らげるだけでなく、不要なリスクを回避しながら目的地に近づく最良の手段です。ゲームの性質上、状況を正確に把握してから行動する姿勢が、夜を安全に切り抜けるための土台になるでしょう。

追跡時の立ち回りとライト入手術

夜の探索では、不意に敵が現れ、追跡が始まる場面があります。恐怖に押されて直線的に逃げると、角で追いつかれる可能性が高くなります。追跡時は、屋敷の構造を生かし、曲がり角やドアを利用して敵の視線を切りながら距離を稼ぐのが基本です。角に差し掛かる前に一瞬立ち止まり、敵の足音の方向を確かめることで、逃走ルートの選択がしやすくなります。また、ドアを閉める、家具を回り込むなど、環境を活用する動きも有効です。

ライトの扱いは、追跡からの生還と探索効率を両立させる重要な要素です。夜の屋敷は暗く、足元や障害物を視認するために光源が必要ですが、点灯し続けると敵に発見されやすくなります。ライトは必要な場面だけ短く点け、通路の先を確認したらすぐに消す習慣をつけると、敵との距離を保ちやすくなります。入手場所を探す際は、昼間に候補を把握しておくと、夜間に無駄な時間を使わずに済みます。

ライトを手に入れた後は、探索ルートの順序を見直し、暗闇を照らすタイミングを計画的に組み込みましょう。広い部屋では中央から周囲を一気に照らさず、壁際に沿って少しずつ光を当てると、影の動きを確認しながら前進できます。敵の存在を感じたら、光を消して音に集中し、行動パターンを推測してから次の一手を決めることが肝心です。ライトは恐怖を軽減する道具であると同時に、緊張の中で戦略を練るための鍵でもあり、その使い方次第で夜の探索の成否が大きく変わります。

ウツロマユの中盤から終盤攻略

- 火かき棒の場所と鍵入手までの動線

- 110番後に解く!番号特定のコツ

- ダイヤル錠突破から蔵侵入までの導線

- 蔵の仕掛け解法と取り逃し防止

- 掛け軸ギミック完全攻略

- 母屋の巡回ルートと安全地帯まとめ

- 離れへの最短導線と出現トリガー

- 地下牢の探索手順と手記の読み解き

- 庭到達までに済ませたい収集チェック

- 中庭後~離れ到達の敵回避テク

火かき棒の場所と鍵入手までの動線

ウツロマユの中盤に差し掛かると、火かき棒を探し出し、そこから鏡台の鍵を入手する流れが攻略上の大きなポイントになります。ここでは、初めて挑戦する人でも迷わず進めるように、道順や注意点を詳しく整理しておきましょう。

火かき棒は、屋敷の母屋にある暖炉付近で見つかることが多いアイテムです。夜の探索が進むにつれ、廊下や小部屋に敵が出現するため、到達までのルートはできるだけシンプルに組み立てておくことが安全です。まずは玄関ホールから廊下を抜け、リビングや応接室にあたるエリアを目指します。昼の段階でこの部屋の位置を把握し、隠れられる家具や扉の位置を記憶しておくと、追跡に遭っても落ち着いて対処できます。暖炉周辺は視界が暗い場合があるため、ライトを短く使って奥を照らし、火かき棒の存在を確認すると効率的です。

火かき棒を手に入れたら、次は鏡台の鍵を回収する工程に進みます。この鍵は、寝室や化粧台がある部屋の一角に隠されているケースが多く、棒を使って届かない場所にあるアイテムを引き寄せるのが基本の仕組みです。移動する際は、敵の出現範囲を意識しながら、なるべく物音を立てないようにドアの開閉を行いましょう。特に階段や狭い廊下は、追跡に巻き込まれると逃げ場を失いやすいので、角に差し掛かる際は一度立ち止まり、音の方向を確認するのがおすすめです。

鍵を入手した後は、元のルートに戻ってセーブポイントを経由し、次の仕掛けに備えるのが理想です。この時点で、探索済みエリアと未調査エリアを区別しておくと、後々の探索がスムーズになります。火かき棒から鍵までの流れは、アイテムの位置や行動順序を事前に整理しておくことで、安全に短時間でこなせる場面です。危険を減らしつつ目的を達成するためには、周囲の状況に目を配りながら、道具の用途を一つずつ確認し、焦らずに進めることが重要になります。

110番後に解く!番号特定のコツ

ウツロマユの物語が進むと、110番通報のイベントを経て、屋敷に仕掛けられた番号入力型の謎に挑む場面が訪れます。ここは探索パートの中でも特に緊張感が高く、限られた情報から正しい番号を導き出さなければなりません。まず意識すべきは、番号の手掛かりは一か所に固まっていないという点です。屋敷の各部屋にある手記やメモ、家具の裏に貼られた紙片など、昼夜を通じて拾ってきた情報を総合してこそ答えに近づけます。些細な書き込みや、日常の数字が不自然に強調されている箇所を見逃さないことが鍵になります。

通報後は、敵の巡回が活発になるため、数字を確認する際の行動は慎重に行いましょう。明るい場所で立ち止まり続けるのは危険なので、メモを拾ったら安全地帯に移動して内容を吟味するのが理想です。記憶だけに頼ると焦りで誤入力しやすくなるため、発見した数字や記号は必ずメモに書き留め、候補を順に絞り込んでいくと落ち着いて作業できます。番号が複数桁ある場合は、順序を示唆するヒント(例えば「日付順」や「並んだ家族の名前」など)が近くに隠されていることが多く、関連する資料を周辺から探すと解答の手掛かりが得やすいでしょう。

入力は慎重さが求められます。誤ったコードを何度も試すと時間がかかり、敵との遭遇リスクが高まります。確認と入力を一連の動作で済ませられるように段取りを整え、必要なら一度安全地帯に戻って呼吸を整えてから作業を進めることが効果的です。全体を俯瞰し、情報のつながりを冷静に分析する姿勢が、この場面を突破する最大のコツといえます。

ダイヤル錠突破から蔵侵入までの導線

番号を解き明かした後は、屋敷の奥にあるダイヤル錠を開け、蔵へ進む一連の流れに入ります。ここは探索の緊張感とパズルの要素が融合したパートで、手順を丁寧に組み立てることが重要です。まず、ダイヤル錠の場所に向かうまでのルートを頭に描き、障害物や隠れ場所を確認しておきます。夜の時間帯は敵の巡回が増えているため、一直線に向かうのではなく、家具や壁を利用して視線を遮りながら慎重に進むのが基本です。

錠の解除は、拾った手掛かりを整理しておくとスムーズに行えます。番号を回す際には周囲の状況を常に意識し、物音を聞いたら作業を中断して退避できる体勢を取っておくと安全です。蔵の入り口は、解除後すぐに扉を開けず、まず周囲に敵がいないかを確認してから進入するのが賢明です。無闇に飛び込むと、閉鎖空間に敵を引き入れてしまう危険があります。

蔵に入った後は、通路の奥に潜む罠や新たな仕掛けに注意が必要です。暗所が多いため、ライトの使用タイミングを決めておくと、敵の存在や仕掛けを見落としにくくなります。進行方向を照らしたら、すぐに光を切って環境音を確かめると良いでしょう。蔵内部は次の物語の核心に迫るポイントが多く、手に入る資料や道具は後半の展開を理解するうえで貴重です。探索と安全確保を両立させながら一歩ずつ進むことが、この区間を成功に導く最適なアプローチになります。

蔵の仕掛け解法と取り逃し防止

ウツロマユの中盤で訪れる蔵は、物語の重要な分岐点となるエリアです。ここには複数の仕掛けが設けられており、解き方を理解しておかないと探索の流れが止まってしまいます。蔵の内部は通路が入り組んでいて暗く、敵が出現する可能性もあるため、まずは安全地帯を確認し、落ち着いて行動できる環境を整えましょう。ライトは長時間点けっぱなしにせず、必要な箇所を照らして周囲の罠や小物の位置を確かめるのが基本です。

仕掛けの多くは、これまでに入手したメモや手記に書かれている暗号をヒントにしています。例えば、壁や棚に彫られた記号と、日記のページに記された数字を照らし合わせると解答が導ける仕組みがあるなど、複数の要素を組み合わせる発想が求められます。蔵の奥にある木箱や小棚は、一見関係がなさそうでも重要な手がかりを隠していることがあるため、角度を変えて丁寧に調べることが大切です。

取り逃しを防ぐには、蔵に入る前に所持品を整理し、拾ったアイテムやヒントの内容をメモにまとめておくと安心です。特に、蔵内でしか入手できない小さな道具や書類は後の謎解きに影響する可能性があります。進行ルートの分岐を確認しながら、探索済みの場所には印を付けたり、順序を意識して奥に進むと、無駄な戻りを減らせるでしょう。敵の出現音を感じたら即座に安全地帯に退避し、追跡が終わってから再開することで、余裕を持って取りこぼしを避けられます。

掛け軸ギミック完全攻略

蔵の探索後半で挑戦する掛け軸のギミックは、ウツロマユのパズル要素の中でも印象的な仕掛けです。掛け軸には絵や文字が描かれており、そこに隠されたヒントを正しく読み取ることで次のエリアが開放されます。表面をただ眺めるだけではなく、光の当たり方や角度を変えて観察すると、通常では見えないサインが浮かび上がることがあります。ライトの照射時間を短く区切りながら使うと、不要な発見リスクを抑えつつ全体を確認できます。

掛け軸に関連する謎は、過去に手に入れた資料や、蔵の中で見つかる紙片が鍵になることが多いです。手記の一節や図形の断片を組み合わせると、掛け軸の特定部分に触れる順序や押すべき場所が見えてきます。仕掛けを解く際は、敵の動きが落ち着いているタイミングを選ぶと良いでしょう。集中が途切れると、手順を誤って再挑戦が必要になり、危険が増してしまいます。

攻略のコツは、情報を一度に覚え込もうとせず、段階的に試していくことです。まずは掛け軸全体を調べ、次に注目すべきエリアを絞り込み、最後に具体的な操作を行う流れを守ると、無駄な試行を減らせます。解法に成功すると、新たな部屋や重要なアイテムへの道が開け、物語がさらに深く動き出します。掛け軸ギミックは、知識と観察力を試す絶好のポイントであり、丁寧な調査と冷静な判断があれば、初見でも確実にクリアできるでしょう。

母屋の巡回ルートと安全地帯まとめ

ウツロマユの母屋は、探索と回避の緊張が同時に求められる主要エリアです。建物内には敵が定期的に巡回しており、無計画に動くと出口を塞がれやすくなります。まず重要なのは、母屋の全体構造を頭に入れることです。玄関ホールを中心に、リビング、和室、廊下、階段といった空間が環状に配置されているため、どこにいても最寄りの退避ルートを把握できるようにしておくと安全です。初回の探索では、敵の出現範囲を確認しながら各部屋を開け、配置と導線を覚える段階に専念するのがおすすめです。

安全地帯を確保しておくことは、母屋を攻略するうえで欠かせません。大型家具の裏や、扉を閉めることで一時的に視線を遮れる部屋などは、追跡中に身を隠すのに役立ちます。廊下の途中にある押入れや、物置として使われている小部屋も有効な退避場所です。これらのポイントは、探索前に一度出入りしておくと、緊急時に素早く駆け込めます。敵が現れたときは、無理に距離を取ろうとせず、身近な安全地帯を選び、敵の動きが途切れるのを待つほうが得策です。

母屋での動き方は「一筆書き」のように無駄なく巡回することが理想です。ホールを基点にして廊下を時計回り、あるいは反時計回りに移動し、各部屋を順に探索すると、戻り道で敵と鉢合わせる危険を減らせます。巡回ルートを決めておくと、収集物や謎解きの手掛かりを効率よく集められるだけでなく、常に最短で安全地帯へ逃げられるため、恐怖に飲まれず冷静さを保てるでしょう。

離れへの最短導線と出現トリガー

母屋の探索が進むと、次に目指すべきは離れへの移動です。離れは本編の新たな局面を開く重要エリアであり、移動の際に敵の出現トリガーが設定されているため、導線を慎重に選ぶことが求められます。最短ルートは、母屋の南側にある廊下から庭へ出て、屋外を抜けて離れの縁側に到達する流れが一般的です。ただし、庭に出る前に特定のイベントやアイテム取得を終えていないと、扉が開かなかったり、想定外の敵が出現したりすることがあります。

出現トリガーは、ストーリー進行や手掛かりの入手状況と密接に関連しています。特に、母屋で特定の書付を読む、あるいは主要な部屋の探索を一定以上進めることで、庭に新たな敵が現れる仕組みが多いです。これを避けるためには、移動前に母屋で回収できる情報や道具を整理し、庭を横切る際に立ち止まらずに済むように計画を立てることが重要です。

離れに入る直前は、必ず周囲の音を確認してから扉を開けましょう。敵の足音や物音が近いときに無理に進むと、狭い通路で挟まれる危険があります。安全に渡るためには、母屋の出口から庭までの動線を頭に描き、待避できるポイントをいくつか用意しておくと安心です。離れは新しい謎や敵の配置が待ち受けるため、最短で安全にたどり着く準備が、その後の探索をスムーズに進める土台になります。

地下牢の探索手順と手記の読み解き

ウツロマユの地下牢は、物語の核心に迫る重要な舞台であり、探索と考察の双方が試されるポイントです。暗く湿った空間には複数の通路があり、敵が潜んでいる可能性もあるため、入る前に必ずライトや回避のためのルートを確認しておきましょう。地上から地下へ降りたら、まずは周囲を見渡し、安全地帯となる小部屋や物陰を把握します。広いエリアに飛び出す前に、短く光を当てて環境を確かめるのが基本です。

探索手順としては、まず入口付近から壁沿いに進み、牢屋の外にある棚や机を調べます。これらには鍵やヒントとなるメモが置かれていることがあり、奥のエリアを進む前に情報を集めておくことで、敵の動きに翻弄されにくくなります。牢の中に入る際は、足音に注意しながらドアを開閉し、見つかったアイテムはその場で内容を確認するのではなく、安全地帯に戻って落ち着いて読み解く方が賢明です。

地下牢には、過去の出来事を記した手記が散らばっています。これらは単なる背景資料ではなく、仕掛けを解くための暗号や、登場人物の動機を理解するための鍵になるものが多いです。文章の中に含まれる日付や地名、人物の名前などは、後のパズルやイベントのトリガーに関連している場合があるため、読みながらポイントをメモすると後の行動が楽になります。文章表現が抽象的な場合もありますが、周辺にある物品や環境の特徴を照らし合わせると、記述の意味が立体的に理解できるでしょう。地下牢での探索は恐怖心を伴いますが、丁寧に段階を踏んで進めれば、物語の理解と安全な進行を両立できます。

庭到達までに済ませたい収集チェック

母屋から庭へ移動するまでの区間は、ウツロマユの序盤から中盤をつなぐ重要な橋渡しです。この段階で必要なアイテムや情報を取り逃すと、後の攻略が煩雑になったり、分岐条件を満たせないまま進んでしまう可能性があります。庭に出る前に、まず母屋内部を一巡し、すべての部屋を確認しておきましょう。机や棚の上、小物入れや押し入れなど、視線の届きにくい場所にも手掛かりが隠されていることがあります。

特に確認しておきたいのは、番号入力に関わるメモや暗号、そして鍵付きの小箱に入ったアイテムです。これらは庭以降の謎解きやルート開放に直結するため、見落とすと戻って探索し直さなければならなくなります。また、ストーリーに関する手記や書付も、このタイミングで集めておくと後の展開を理解しやすくなります。文章に出てくる人名や地名は、後のエリアの仕掛けに関連する場合が多いため、整理しながら読むことが大切です。

収集を効率的に進めるには、母屋をセクションごとに分けて探索するのが効果的です。玄関周辺から順に廊下、リビング、和室と巡り、最後に階段付近や二階を調べると無駄な往復を避けられます。庭へ向かう前にアイテム欄を確認し、用途の分からないものも含めて一通りの手持ちを把握しておくと、後で「どこにあったか」を思い出しやすくなります。庭は新たな敵や仕掛けが待つエリアなので、その前に必要な収集物を確実に押さえ、安心して次の探索に臨めるように準備を整えましょう。

中庭後~離れ到達の敵回避テク

ウツロマユの中庭を抜け、離れへと向かう区間は、ゲーム全体でも特に緊張が高まるパートです。ここからは敵の出現頻度が増し、屋外特有の死角も多いため、探索のスピードと安全確保の両立が求められます。まず基本となるのは「音」と「視線」の管理です。中庭を出る前に一度立ち止まり、周囲の足音や物音をよく聞き、敵の位置を予測しましょう。屋外では植栽や物置が遮蔽物になるので、音の方向と視界の広さを照らし合わせながら移動ルートを決めると、不意の接近を回避しやすくなります。

移動の際は、常に近場の隠れ場所を意識しておくことが大切です。庭の角や塀の影、離れ手前の縁側下などは、追われた際の一時的な退避場所として有効です。ただし、完全に敵の視界を切れない場合もあるため、身を隠す動作は素早く、かつ敵の動きを目で追える位置取りを意識しましょう。距離を稼ぐよりも、相手の動線を外すように横方向に回り込むと、狭い通路でも突破しやすくなります。

ライトの使い方も重要なポイントです。暗い通路に差し掛かる前に、短くライトを当てて障害物の位置を確認し、すぐに光を消して静かに進むことで、敵に気付かれるリスクを減らせます。常に点灯したままでは、視界は確保できても位置を悟られやすくなるため、点ける時間を絞る習慣をつけておきましょう。また、ライトを使わずに壁や床の輪郭を頼りに進む練習をしておくと、緊急時の移動に余裕が生まれます。

離れへの入口に近づくと、特定のエリアを踏んだタイミングで敵が現れるトリガーが設定されている場合があります。これを安全に乗り切るためには、事前にセーブを行い、侵入する瞬間は走らず慎重に歩みを進めることが大切です。敵の気配を感じたら、引き返すか、近場の影に入り息を潜めてやり過ごしましょう。中庭から離れに至るこのルートは、焦らず敵の動きを読むことが最も効果的な回避策です。準備と観察を徹底することで、次の探索ステージへとスムーズに移行できるでしょう。

ウツロマユのエンディング攻略

- 真相に迫る!UFOや繭の“答え合わせ”

- 真・隠しEDの分岐条件と準備物

- ギャグED2種の出し方と注意点

- 最短クリア&全ED回収チャート

- ネタバレOK!核心だけ知りたい人向け

真相に迫る!UFOや繭の“答え合わせ”

ウツロマユの物語を最後まで進めると、プレイヤーの前に二つの象徴的な存在が現れます。それが「UFO」と「繭」です。どちらも初見では突拍子のない要素に感じられますが、ゲーム全体を通して集めた手記や環境の細部を振り返ると、背後に一貫したテーマが隠れていることに気づきます。UFOは、深山家の閉じた世界に対する外部の視点を示すメタファーであり、理不尽に見える恐怖を相対化する仕掛けでもあります。繭は、登場人物が抱えてきた罪や秘密を象徴する存在で、屋敷に漂う違和感や異形の現象は、この「繭」が内面の闇を形にした結果だと読み解くことができます。

これらの要素を理解するには、まず手に入れた資料や会話ログを丁寧に整理しましょう。日記やメモの中には、屋敷で起きた出来事や家族の過去に触れた記述があり、そこから人間関係の軋轢や、外界への恐怖が浮かび上がります。UFOの出現は、一見コミカルな演出のようでいて、実は「逃げ場のない人々が無意識に求めた救済」を暗示しているとも解釈できます。繭の周囲に置かれた道具や、壁に刻まれた模様は、登場人物が自らの心を閉ざした経緯を象徴するヒントとして機能しており、細部を見落とさずに観察することで、物語の核心に近づけるでしょう。

終盤に至るまでの探索で拾える断片的な情報は、UFOや繭の存在を裏付ける伏線として巧みに配置されています。プレイヤーが感じる不可解さは、製作者が「恐怖の中にある意味」を体験させるために仕掛けた意図的な演出であり、理解が進むにつれて恐怖と共に感情的な余韻も残るよう設計されています。答え合わせの楽しさは、表面的な演出を超え、物語の奥深い層を読み解くところにあるといえるでしょう。

真・隠しEDの分岐条件と準備物

ウツロマユには、通常のエンディングとは別に「真・隠しED」と呼ばれる特別な結末が用意されています。これに到達するには、ゲーム全体を通して特定の条件を満たす必要があり、準備の段階から意識して行動を計画することが求められます。最大のポイントは、すべての手記や小物を収集し、登場人物たちの背景を完全に把握しておくことです。これらの収集物は単なるおまけではなく、最終的な分岐を開放するフラグとして組み込まれています。

分岐条件の一つには、探索中に特定の順序でイベントを進めることが含まれます。例えば、母屋の一室にある資料を調べた後でしか発生しない会話や、庭の奥に置かれたオブジェクトを調べてから離れに向かう必要がある場面など、タイミングを外すと再挑戦が必要になる仕掛けが随所に存在します。また、夜の探索で拾えるアイテムの中には、選択肢の開放に関わるものがあり、取り逃すと真の結末へ進むフラグが立たないまま物語が終わってしまいます。

準備物としては、終盤で必要になるアイテムの位置を事前に把握し、進行ルートを最適化しておくと良いでしょう。中でも、繭に関連するアイテムや、特定の人物の手紙は最重要のキーアイテムです。これらを揃えた状態で最終エリアに進むと、特別な会話や演出が追加され、通常では語られない真相に触れることができます。真・隠しEDは、プレイヤーが全体を通してどれだけ注意深く行動したかを試す要素であり、丁寧に世界を追った人だけが到達できるご褒美のような存在です。全ルートを体験することで、ウツロマユが描く物語の全貌を余すところなく楽しめるでしょう。

ギャグED2種の出し方と注意点

ウツロマユには、緊張感のある本筋とはまったく異なるテイストの「ギャグエンディング」が2種類用意されています。これらは作品のシリアスな空気を一時的にほぐす、いわば隠しボーナスのような存在です。発生条件はいずれも本編の進行と直接は結びつかず、特定の行動を取ったときにのみ分岐します。まずひとつ目は、序盤の特定エリアで繰り返し不自然な操作を行うことで到達できるルートです。日常の中でわざと突拍子もない行動を続けると、通常とは異なるカットインが入り、そのまま特別なエンディングに移行します。二つ目は、中盤以降に登場するオブジェクトをあえて常識外の順番で調べることで出現します。周囲の雰囲気やヒントを無視した行動がトリガーになるため、通常攻略の感覚では気づきにくいでしょう。

これらのエンディングを狙う際には、セーブデータを活用するのが安全です。特に、本編を進める前に別スロットに記録しておけば、ギャグEDを回収した後でもストーリーの続きをスムーズに楽しめます。注意すべきは、発生条件を満たした瞬間に強制的にエンディングが始まるケースがある点です。ムービーが流れると自動的にタイトル画面に戻るため、未入手の資料やアイテムがある場合は事前に集めておく必要があります。また、ギャグEDは演出上あえて唐突に終わるよう作られており、後味の面白さを楽しむものと割り切ると、開発側の遊び心をより深く理解できます。

最短クリア&全ED回収チャート

ウツロマユを最短でクリアしつつ、すべてのエンディングを網羅するには、各ルートの発生条件を理解したうえで探索順序を最適化することが重要です。まずはノーマルエンドを目指しながら、主要なアイテムと資料を取り逃さないように進めるのが基本です。通常ルートを把握した後に、サブエンディングやギャグEDの条件をピンポイントで満たすと効率的に回収できます。周回プレイを想定し、1周目は物語の流れを理解することを優先、2周目以降に細かい分岐を検証するスタイルが推奨されます。

全EDを集めるためのチャートを作成する際は、探索の時間配分を明確に区切ると効果的です。序盤は母屋の地図を作り、アイテムの位置を把握したうえで安全地帯を確認します。中盤では火かき棒や鏡台の鍵を素早く入手し、蔵や地下牢の仕掛けをスムーズに解くことが攻略の鍵です。終盤に向けては、UFOや繭の謎を含む真相ルートを意識し、真・隠しEDの条件を一つずつ満たしていきます。ギャグEDは、通常ルートの進行を止めずに回収できるポイントを把握しておくと、余分なリセットを避けられます。

また、全ED回収を目指す際は、難所ごとにセーブを分けて管理することを強く推奨します。分岐直前のデータを確保しておけば、条件を試行錯誤する際に時間を大幅に節約できます。最短クリアを実現するには、敵の巡回パターンや探索の安全ルートを把握し、無駄な回避行動を減らすことも欠かせません。エンディングをすべて見る過程そのものが、ウツロマユの世界観を余すことなく味わう体験となるでしょう。

ネタバレOK!核心だけ知りたい人向け

ウツロマユの物語は、和風ホラーの枠を超えて人間関係や過去の罪を深く描いた作品です。ここでは、結末や謎を含めた全体像を簡潔に整理します。物語の舞台は、山間に佇む深山家の屋敷とその周辺です。主人公はある出来事をきっかけに屋敷を訪れ、失踪事件や家族の確執に巻き込まれていきます。探索を進めると、屋敷内の各部屋や蔵、地下牢には、過去に起こった悲劇や家族の秘密を示す資料や手記が残されており、それらを読み解くことで真相の輪郭が浮かび上がります。

物語の核心は、深山家の血筋にまつわる閉鎖的な価値観と、それによって押し込められた感情が屋敷そのものに影響を及ぼしている点にあります。作中に登場する「繭」は、登場人物の罪や後悔が形を取ったものとして位置付けられており、最終局面ではその繭に向き合うことで、家に宿る負の連鎖を断ち切るかどうかの選択を迫られます。また、途中で現れる「UFOエンド」は、緊張感を和らげるユーモラスな分岐であり、恐怖の世界に遊び心を差し込む製作者の意図を感じさせるものです。

エンディングは複数用意されており、プレイヤーの行動やアイテムの回収状況で結末が分岐します。通常のエンディングでは屋敷の過去が語られ、真相が一部解き明かされますが、特定の手順を踏むと「真・隠しED」が開放され、深山家の全歴史と人物の動機が明らかになります。ギャグ要素を含むエンディングや、UFOを絡めたパロディ的な展開も存在し、緊張の物語にバランスをもたらしています。作品を通じて描かれるのは、恐怖の中に潜む人間の弱さと希望であり、プレイヤーは探索を通じて、それぞれの選択がどのように結末へ影響を与えるのかを体感できます。核心部分だけを知りたい人にとっても、この全体像を把握することで、ウツロマユの世界観を短時間で理解できるでしょう。

ウツロマユの対応機種と価格

- ウツロマユの価格とお得な買い時

- Switch版の違い・快適設定ガイド

- PS5版は出る?現状と代替案

- PS4版対応の有無と遊ぶ方法

- スマホで遊べる?配信・視聴の選択肢

ウツロマユの価格とお得な買い時

ウツロマユの価格は、プラットフォームや購入方法によって少しずつ異なります。一般的にダウンロード専売のインディー作品として配信されており、定価は2,000円前後に設定されていることが多いです。PC版(Steamなど)では発売直後に10%前後のローンチセールが行われることがあり、発売からしばらく経つと季節セール(サマーセールやウィンターセールなど)で20〜30%割引になるケースもあります。SwitchやPS4版は、基本価格はほぼ同等ですが、セール時期はPCとは異なる場合があるため、各ストアの告知をこまめに確認するのが賢明です。

お得に購入したい場合は、まず発売から数週間以内に行われる初回割引を狙うのが良いでしょう。特に話題作として注目される作品は、早期購入特典としてデジタルサウンドトラックや限定イラストが付くこともあります。また、年末年始や大型連休には、各プラットフォームで大規模セールが開催されることが多く、価格が一気に下がる可能性があります。加えて、インディーゲームは開発者のSNSや公式サイトで告知される「特別キャンペーン」や「記念セール」が不定期に実施されることもあるため、フォローしておくと割引情報を逃さずに済みます。

物理版のパッケージは現時点では少なく、主にダウンロード販売が中心です。そのため、コードの再販や中古価格の上下を気にするより、ストアでの割引をチェックするのが最も現実的でしょう。価格面だけでなく、アップデートやバグ修正のタイミングも購入を検討する要素になります。初期バージョンは話題性がありますが、不具合の報告が出ることもあるため、安定した環境で遊びたい人は、数回のパッチ配布後に購入するのもひとつの選択肢です。

| タイミング | 目安 | メリット |

|---|---|---|

| リリース直後 | 早期体験 | 情報が少なく新鮮に遊べる |

| 大型セール | 割引期待 | コスパ良く入手しやすい |

| バンドル | まとめ買い | 複数作と合わせて楽しめる |

Switch版の違い・快適設定ガイド

ウツロマユのSwitch版は、携帯モードと据え置きモードの両方に対応しており、場所を選ばず遊べる点が魅力です。基本的なゲーム内容は他機種と同じですが、操作性やグラフィックの調整にいくつかの違いがあります。Switch版ではコントローラーのボタン配置に最適化されたUIが採用され、特にメニュー画面の操作やライトの切り替えがスムーズに行えるよう調整されています。また、携帯モードでは文字サイズや明るさがやや拡大され、暗所の探索中でも視認性を損なわない工夫が施されています。

快適にプレイするためには、まず本体設定とゲーム内設定を合わせて最適化するのがポイントです。明るさはデフォルトより少し高めに設定すると、暗い場面での敵やアイテムの発見がしやすくなります。ただし、明るすぎると作品特有のホラー演出が弱まるため、環境に応じて適度なバランスを見つけることが大切です。携帯モードでは、バッテリーの消耗を抑えるために、音量や画面輝度を調整しておくと長時間の探索も快適に楽しめます。

加えて、Switch版はジャイロ機能を利用した微調整が可能なバージョンもあり、探索中に視点を細かく合わせたい場合に便利です。プロコントローラーを使用すると、長時間プレイでも手首への負担が少なく、スムーズな操作を保てます。更新データは自動で配信されるため、初回起動時に最新版をインストールしてから始めると不具合を避けやすいでしょう。携帯機としての特性を生かし、イヤホンを使って音の演出を集中して聞くのもおすすめです。Switch版は、外出先や就寝前などの短時間プレイにも最適で、作品の緊張感を好きなスタイルで体験できるプラットフォームといえます。

PS5版は出る?現状と代替案

ウツロマユはもともとPC向けにリリースされ、その後にSwitchやPS4向けへと移植されてきました。しかし、現時点でPlayStation 5専用のネイティブ版は公式に発表されていません。最新の情報によれば、開発チームは少人数体制で運営されており、新しいプラットフォームに向けた最適化には一定の時間が必要になると考えられます。PS5版を期待するユーザーが多い一方、開発規模を考えると、完全な次世代機専用ソフトとして再構築するのはややハードルが高いといえるでしょう。

ただし、PS5本体にはPS4向けソフトをそのまま起動できる後方互換機能があります。これを利用すれば、既に配信されているPS4版をPS5で問題なくプレイできます。実際、PS5で動かすと、ロード時間が短縮され、フレームレートも安定するなど、ハードの性能を活かした快適な体験が得られます。大きな解像度向上やグラフィック強化はありませんが、現行のPS4版でも十分に作品の雰囲気を楽しめるため、PS5版の正式発表を待たずにプレイする選択肢は十分現実的です。

今後もしPS5ネイティブ版が登場する場合は、グラフィックの高解像度化やライティング表現の強化、ハプティックフィードバックやアダプティブトリガーといったDualSense特有の機能が追加される可能性があります。これらはホラー演出と相性が良く、作品の没入感をさらに高めるでしょう。最新情報を得るには、公式サイトや開発者のSNSをフォローし、イベントやセールの発表をチェックするのがおすすめです。

PS4版対応の有無と遊ぶ方法

ウツロマユはPlayStation 4向けに正式対応しており、家庭用ゲーム機で遊びたいユーザーにとって最も手軽な選択肢です。PS4版は基本的にPCやSwitch版と同じ内容を収録しており、操作はデュアルショック4に最適化されています。ボタン配置やメニューのレスポンスが直感的で、初めて作品に触れる人でも安心して遊べます。ダウンロード販売が中心で、PlayStation Storeから購入・インストールが可能です。容量は比較的小さく、ストレージを圧迫しにくい点も魅力といえます。

PS4でプレイする際は、システムソフトウェアとゲーム本体を最新バージョンにアップデートしておくと、不具合を避けやすくなります。ゲーム内の設定では、明るさや音量、振動の強さなどを細かく調整でき、環境に合わせた快適なプレイが可能です。特にホラー演出を際立たせたい場合は、暗めの部屋でヘッドホンを使用すると、音のディテールを感じやすくなります。

また、PS5を所有している場合でも、PS4版をダウンロード購入し、後方互換機能を使ってそのまま遊ぶことができます。PS5でプレイすることで、処理速度の向上やロードの短縮といった恩恵が得られ、スムーズな操作性を維持したまま本作の世界観を楽しめます。家庭用ゲーム機でホラー作品を味わいたい人にとって、PS4版は最も安定した環境を提供するプラットフォームのひとつです。

スマホで遊べる?配信・視聴の選択肢

ウツロマユは現在、スマートフォン向けにネイティブアプリとしては提供されていません。そのため、iOSやAndroidに直接インストールして単体でプレイすることはできないのが現状です。ただし、スマホを使って作品の雰囲気やプレイ映像を楽しむ方法はいくつかあります。最も手軽なのは、YouTubeやTwitchなどの動画配信サービスで公開されている実況や攻略動画を視聴する方法です。特にホラーゲームは視覚と音の演出が重要で、配信者のリアクションを通じて恐怖の雰囲気を体感できるのも魅力の一つでしょう。

もう一つの手段は、家庭用ゲーム機やPC版をスマホにストリーミングして遊ぶ方法です。PlayStationを使っている場合は「リモートプレイ」アプリを活用することで、PS4版やPS5での後方互換プレイをスマホの画面に映し出し、コントローラーを接続して操作できます。また、クラウドゲーミングサービスを利用すれば、対応しているプラットフォーム経由で外出先からでも作品を動かせる可能性があります。ただし、この場合は安定した通信環境が必須で、映像遅延や画質の低下を防ぐためにWi-Fiや5Gなどの高速回線を選ぶことが望ましいです。

一方で、ストーリーを追うだけなら、配信動画やアーカイブを活用するのも有効です。複数の実況者がエンディング分岐を含めて詳しく紹介しているため、自分では操作せずに物語だけを知りたい人に向いています。特に真相や隠しエンディングに興味がある場合、解説付きの実況は情報を効率的に把握するのに役立ちます。将来的にモバイル向けの公式移植が発表される可能性はありますが、現時点では公式アナウンスはなく、スマホで遊びたい人はストリーミングや視聴を組み合わせるのが最適な選択肢となるでしょう。

ウツロマユの評価とレビュー傾向

- 買う前に知る評価軸:推し点と惜しい点

- 購入前レビュー総まとめ:評価は?

- ホラゲ初心者・配信者は楽しめる?

買う前に知る評価軸:推し点と惜しい点

ウツロマユを購入する前に押さえておきたいのは、プレイヤーから寄せられている長所と短所を理解し、自分のプレイスタイルに合うかを判断することです。最大の推し点は、ホラー演出と物語の融合の巧みさにあります。静かな館内で起こる不気味な出来事や、暗闇の中で響く環境音は緊張感を高め、プレイヤーを自然に没入させます。また、細部まで作り込まれた屋敷や蔵のデザインは、探索する楽しさを一層引き立てます。アイテムを手に入れて徐々に真相へ近づく構造は、謎解きと恐怖の両面を求める人に特に評価されています。

さらに、インディー作品ならではの独創性も高く評価されるポイントです。製作者が少人数で開発しているため、作品全体に一貫した世界観や遊び心が込められており、特にエンディング分岐の豊富さや、UFOやギャグ要素といった変化球的な演出は話題を集めています。シンプルながら奥深いストーリー構成も魅力で、手記や小物に込められたヒントをつなぎ合わせる過程に、考察の楽しさが詰まっています。

一方で、惜しい点としてよく挙げられるのは、操作性や難易度のバランスに関する部分です。敵の出現タイミングや探索の手順がややシビアなため、ホラーに慣れていない人にはハードルが高く感じられることがあります。また、視界を制限するライティング表現は雰囲気を強調する反面、暗すぎて細かい物が見つけにくいと感じるプレイヤーもいます。インディーゲーム特有のグラフィックやボイスの簡素さに、商業作品と同等の演出を求める人は物足りなさを覚えるかもしれません。購入前にこの両面を把握しておくことで、期待と実際の体験の差を減らせるでしょう。

購入前レビュー総まとめ:評価は?

各プラットフォームやレビューサイトでは、ウツロマユは概ね好意的な評価を獲得しています。特に高く評価されているのは、物語の奥行きと緊張感の演出です。ホラーでありながら人間ドラマを深く描き、家族の秘密や心理的な葛藤を明らかにする過程は、多くのプレイヤーに「物語を最後まで見届けたい」と思わせる力を持っています。また、探索とパズルのバランスも良好で、謎解きの難易度が理不尽にならない範囲に調整されている点も好印象です。ゲーム実況者の間でも取り上げられることが多く、視聴者と一緒に推理を楽しめる作品としても注目されています。

一方で、改善が期待されている部分も存在します。レビューでは「敵のAI挙動がランダムに感じることがある」「一部のエリアで移動が煩雑になる」など、ゲーム進行に関する細かな不満が散見されます。また、セーブポイントの配置がプレイヤーによっては遠く感じられ、初見時のやり直し負担が大きいとの指摘もあります。それでも、全体としては「独自性の高いホラー体験を味わえる」「価格以上の満足感がある」との声が大半を占めています。

総合的に見れば、ウツロマユは恐怖と謎解きを同時に楽しみたい人に適した作品といえます。大手スタジオのホラーゲームのような派手さはないものの、静かな緊張感と丁寧に練られた物語を求めるプレイヤーに強く推奨できるタイトルです。特に、探索を重ねて伏線を読み解くことに喜びを見出せる人にとって、レビューの高評価は十分納得できる内容でしょう。

ホラゲ初心者・配信者は楽しめる?

ウツロマユは、ホラーゲームに不慣れな人や配信を通じて視聴者と一緒に楽しみたい人にとっても、比較的入りやすい作品といえます。その理由のひとつは、恐怖演出の幅広さにあります。作品は和風ホラー特有の静かな不安感をベースにしつつ、過度にショッキングな表現を避け、緊張と探索のバランスを取っています。敵の出現は予測できない部分もありますが、行動パターンを観察すれば回避のコツを掴める仕組みになっているため、慣れるほど恐怖より達成感が強くなっていきます。

ホラゲ初心者にとって特に助かるのは、セーブや中断のタイミングが取りやすい点です。シナリオは小さな区切りで進行し、短時間でも進捗を感じられるため、緊張感が長時間続いて疲れてしまう心配が少なく済みます。また、謎解きの難易度は適度に調整されており、手記や環境のヒントを読み解けば解法にたどり着けるため、理不尽さを感じにくい構成です。暗い雰囲気の中に時折挟まれるコミカルなイベントやUFOを絡めたギャグ要素は、恐怖をやわらげるちょうどよいアクセントになっています。

配信者にとってもウツロマユは相性の良いタイトルです。探索やストーリーのテンポが程よく、視聴者と考察を共有しながら進められる点が魅力でしょう。エンディングの分岐が複数あるため、初見プレイとリスナーのコメントを絡めて「どの選択肢を選ぶか」を一緒に決めるスタイルも盛り上がります。また、実況映えする演出が多く、音の使い方や不意打ちのカットシーンは、視聴者に驚きや笑いを提供する要素としても優秀です。配信向けにマイクとイヤホンを併用すると、臨場感を最大限に伝えられるでしょう。

もちろん、ホラー表現に極端に弱い人は事前に配信動画や攻略情報を少し覗いて、雰囲気を把握してから挑戦するのも一つの手です。適度に緊張を楽しみながら物語を追える作品なので、ホラゲ初心者の練習にも、配信者の企画にも適した柔軟な遊び方ができるタイトルといえます。

ウツロマユの制作背景と展望

- たった2人制作の凄みと小ネタの妙

- クリエイターの狙いと表現手法

- 開発・販売会社の実績と今後の展開

- ウツロマユについて総括

たった2人制作の凄みと小ネタの妙

ウツロマユは、わずか2人のクリエイターによって作られたインディー作品です。この少人数体制にもかかわらず、作品全体には緻密さと豊かな遊び心が感じられます。背景の細部や屋敷の家具の配置ひとつに至るまで、手作業で丁寧に作り込まれており、限られたリソースを最大限に活かす工夫が随所に見られます。特に、恐怖と静けさを両立させる音響デザインは、ホラー作品において欠かせない緊張感を引き出す要素であり、少人数でありながら高品質な没入体験を生み出している点は特筆に値します。

また、探索中に発見できる小ネタや遊び心あふれる演出は、この作品のユニークさを際立たせています。たとえば、真剣なシーンの中にさりげなく配置されたメッセージや、特定の手順を踏むことで現れるコミカルなイベントは、開発者たちがプレイヤーに「見つける喜び」を提供しようとする姿勢の表れです。ギャグエンディングやUFO要素も、恐怖一辺倒ではない多層的な楽しみ方を用意することで、幅広いプレイヤー層に対応しています。

少人数での開発だからこそ、全体に開発者の個性が反映されているのも魅力のひとつです。制作陣の目線が、プレイヤーの体験に寄り添っていることが随所に感じられ、プレイヤーが「ここまで作り込むのか」と驚く場面が多くあります。インディー作品ならではの柔軟な発想と丁寧な手仕事が、ウツロマユの世界を特別なものにしているのです。

クリエイターの狙いと表現手法

ウツロマユのクリエイターは、単に恐怖を与えるだけではなく、プレイヤーに「物語を探る楽しさ」や「緊張感の中での発見」を体験させることを目指しています。その狙いは、表現手法の随所に現れています。屋敷や蔵、地下牢といった舞台は、単なる探索マップではなく、登場人物の過去や感情を反映した「語る空間」として設計されています。プレイヤーが進むたびに見える環境の変化は、ストーリーの進行だけでなく、登場人物たちの心情を暗示する装置としても機能しているのです。

音や光の使い方にも工夫が凝らされています。足音や扉の軋む音、遠くから聞こえる物音は、緊張感を高めるだけでなく、探索の手がかりとして役立つ場合があります。照明の配置も絶妙で、暗闇の中にわずかに差し込む光が、次に進む方向や隠されたヒントを自然に誘導する役割を果たしています。こうした演出は、プレイヤーに「見て、聞いて、考える」という行動を促し、単なるホラーではない体験を提供しています。

さらに、物語のテーマには「家族の秘密」や「後悔の感情」といった人間的な要素が盛り込まれています。恐怖体験の裏に、登場人物の人生があり、それを丁寧に描くことで物語に厚みを加えています。エンディングの分岐や小ネタの配置も、プレイヤーに考察や再挑戦を促す仕掛けとして用いられています。こうした表現の積み重ねが、ウツロマユを単なるホラーゲームではなく、ストーリー性を重視した「体験型の物語」へと昇華させているのです。

開発・販売会社の実績と今後の展開

ウツロマユを手掛けた開発元は、少人数ながら独自の世界観を表現するインディークリエイターのチームです。これまでに発表してきた作品は、いずれも「恐怖」と「物語」を丁寧に融合させる手法が特徴で、ホラーゲームの中でも心理的な緊張感を重視する点で評価を得てきました。グラフィックやサウンドは派手さを抑え、雰囲気づくりを優先する制作姿勢は、プレイヤーに“想像力を働かせて恐怖を感じさせる”という表現に繋がっています。販売については、PC版をSteamなどのプラットフォームで公開した後、ユーザーの支持を受けて家庭用ゲーム機向けにも順次展開される流れが確立しており、インディーとしては堅実な歩みを見せています。

販売パートナーも、インディー作品を広く届ける実績を持つ企業が関与していることが多く、リリース後のサポートやパッチ配信が安定して行われる点が安心材料です。過去のタイトルでは、ユーザーのフィードバックを取り入れたアップデートや追加要素の実装が行われた例があり、開発陣がプレイヤーとの距離を大切にしている姿勢がうかがえます。こうした背景から、ウツロマユも発売後に細やかな修正や改善が行われると期待されます。

今後の展開としては、まず既存プラットフォームでの安定化とサポートが優先されるでしょう。そのうえで、他のハードへの移植や、関連グッズ・書籍などのクロスメディア展開の可能性も視野に入れられるかもしれません。また、開発チームは次回作の構想をすでに練っているとされ、ウツロマユで培ったノウハウを活かしつつ、新しいテーマやジャンルに挑戦する余地を残しています。プレイヤーコミュニティの盛り上がりや配信を通じた人気の広がりは、将来的なシリーズ化やスピンオフ制作の後押しになる可能性があります。こうした流れを踏まえると、開発・販売の両面で着実に成長を遂げつつあるチームの今後には、大きな期待を寄せることができるでしょう。

ウツロマユについて総括

- 和風ホラーの空気と探索手触りが高水準

- 序盤は地図化と安全地帯確保が攻略の軸

- 中盤以降は導線最適化で時短と安定を両立

- 火かき棒や鍵の取得順が詰まり解消の鍵

- 番号やダイヤルは情報の出所を紐づけて整理

- 蔵と掛け軸は観察優先で試行を最小化

- 母屋は巡回パターン把握で事故を回避

- 離れと地下牢は退避拠点を複数用意して突破

- 庭到達前に収集物を片付けて戻りを減らす

- エンディングは下準備と順序管理で回収効率化

- ギャグEDは別データで狙い本筋と干渉を回避

- Switchは明るさと感度調整で視認性を確保

- 価格はセールやバンドルを視野に入れて検討

- レビューは怖さの質と導線設計を評価軸に

- ウツロマユは“恐怖×戦略”で満足度を生む作品

関連する公的情報・公式リンク

- ウツロマユ ‒ Hollow Cocoon 公式サイト(Regista)

- ウツロマユ ‒ Hollow Cocoon ‒ Steam ストアページ

- レジスタ(Regista)公式ホームページ

- Switch版「ウツロマユ ‒ Hollow Cocoon ‒」製品ページ(任天堂ストア)

- Steam コミュニティページ(スクリーンショット・ディスカッション)

- 「ウツロマユ」Steamストア公開ニュース(4Gamer)

- NAYUTA STUDIO 公式Xアカウント @sbbututuya

- Game*Spark 記事「Steamストアページ公開 ―ウツロマユ」

- 4Gamer 記事「Switch向け Special Edition 発売」