ポピープレイタイムチャプター3をこれから始める方、攻略の詰まりを解消したい方、配信準備や購入判断で迷っている方に向けて、必要な情報を一つに集約しました。本ページでは、発売日や対応プラットフォーム、単品とバンドルの価格比較、スマホ版やSwitch版の最適設定、グラブパック2.0の活用、キャットナップ戦の対処、区画別の立ち回り、バグの予防と復旧、物語の考察と分岐、配信台本の作り方まで網羅します。ネタバレ要素はセクションの冒頭で明示し、初見の没入感を損ねない配慮を徹底します。

専門性を担保するため、操作・表示・音響といった技術設定は実践的なチューニング手順に落とし込み、攻略は失敗原因の切り分けから再現性のある改善策へ導きます。ストーリー面はチャプター1・2の要点を踏まえつつ、プロトタイプの意図や園舎Playcareの設計思想を環境情報とログの読み解きで整理しました。購入前後の不安を減らすためにセーブ運用や復元、安全な入手手順、配信時の権利配慮まで具体的に示します。

信頼性の面では、一次情報の確認経路を明確にし、ビルド差や機種差で挙動が変わる可能性に触れたうえで検証観点を提示します。価格や配信形態は地域や時期で変動するため、購入直前の最終確認ポイントもチェックリスト化しています。初めての方は「環境最適化→安全行動→区画攻略→ボス対策」の順で読み進めると効率よく上達できます。

参考一次情報として、最新の発表や配信状況、更新告知を確認できる公式サイトへの導線を示します。公式の告知やアップデートの要点を把握する際は、以下を定期的に確認すると確実です。

Poppy Playtime 公式サイト(ニュースや製品情報、最新アナウンスの一次情報)

https://poppyplaytime.com/

この記事を読むと分かること

- 主要プラットフォームの違いと選び方

- つまずきやすい場面を回避する実戦的攻略

- 設定最適化で操作性と没入感を高める方法

- 物語の要点とボス戦の勝ち筋の整理

ポピープレイタイムチャプター3の基本情報

- チャプター3発売日はいつ?初動情報

- 対応プラットフォーム一覧と選び方

- スマホ版の入手方法と操作最適化術

- Switch版の特徴と注意点まとめ

- 単品・バンドルの価格とお得購入術

- どんなゲーム?恐怖と謎解きの魅力

- 主要キャラ相関図と初見対策ポイント

チャプター3発売日はいつ?初動情報

ポピープレイタイムチャプター3(Deep Sleep)は、PC向けに2024年1月30日に配信が開始された追加コンテンツです。チャプター方式のため単体アプリではなく、ベースゲームの導入が必須となります。インターフェースや字幕には日本語が含まれており、PCでは表示設定や操作体系を柔軟に調整できます。

その後、家庭用ゲーム機向けの展開も進み、PS4・PS5向けにはストアページが公開されています。Nintendo Switch向けにも公式ストアに商品ページが用意され、携帯モードとTVモードを切り替えながらのプレイが可能です。モバイルではiOS向けに配信ページが用意され、タッチ操作や外部コントローラーに対応した遊び方が見込めます。Androidについては名称が似た非公式アプリが混在することがあるため、必ず公式ストアの正規ページで開発元表記を確認してから入手するのが安全です。

初動で押さえておきたい要点は三つあります。第一に、PC版はDLC形式であり、ベースゲームがなければ起動できないこと。第二に、コンソール版はパッド操作に最適化され、大画面で演出を楽しみやすいこと。第三に、スマホ版は公式の配信ページから入手し、類似名称の非公式アプリを避けることです。価格はプラットフォームや地域、セール時期によって変動します。単品購入とバンドル購入の両方の選択肢が提示されるケースが多く、まとめ買い割引やセール期間を活用するとコストを抑えられます。いずれの場合も、購入前にストアの商品ページで最新の配信状況と価格を確認しておくと安心です。

ゲーム内容としては、ホラー演出と環境型の謎解きが核になり、短編エピソードらしい密度の高い体験が特徴です。ヘッドホンを用いた音の定位や暗所での視認性など、設定面の最適化が怖さや没入感を大きく左右します。初日から快適に進行したい場合は、起動直後に画質と操作設定を見直しておくと、急なQTEや追跡シーンでも落ち着いて対応しやすくなります。

対応プラットフォーム一覧と選び方

チャプター3は、PC、家庭用ゲーム機、スマートフォンでプレイできます。入手経路と特徴を整理すると次のとおりです。

| プラットフォーム | 入手先の目安 | 主なポイント |

|---|---|---|

| PC(Windows) | SteamなどのPCストアでDLCとして配信 | マウス+キーボードの精密操作、各種コントローラーに対応。解像度や影表現など描画設定を細かく調整でき、恐怖演出を高画質で体験しやすい |

| PlayStation 4/5 | PlayStation Store | パッド操作との相性が良く、テレビの大画面で没入しやすい。トロフィー連動で収集要素の進行管理もしやすい |

| Nintendo Switch | Nintendo eShop | 携帯モードとTVモードを切り替え可能。場所を選ばず遊べる一方、描画設定の自由度はPCより控えめ |

| iOS(iPhone/iPad) | App Store | タッチ操作に最適化。対応コントローラーがあれば据え置き感覚にも近づく。短時間プレイを積み重ねたい人向け |

選び方の基準は、操作デバイスの好み、携帯性の要不要、画質やフレームレートへのこだわり、そして予算感の四点です。高解像度と滑らかなフレームレート、キーバインドの自由度を重視するならPC版が有力候補になります。ソファで腰を据えて遊びたい、家族や友人と視聴体験を共有したいといったニーズにはPS4/PS5が向いています。通勤・通学などのスキマ時間に進めたい場合はSwitchやiOS版が扱いやすく、携帯性が大きな利点になります。

注意点として、モバイルでの入手時は開発元表記が正規になっているかを必ず確認してください。非公式アプリを避けるだけでも、データ消失や広告過多といったトラブルの回避につながります。価格はセールやバンドルの有無で変わるため、購入直前に各ストアの表示価格と同梱内容を確認しておくと無駄がありません。自分の遊び方に合致したプラットフォームを選ぶことが、チャプター3の緊張感ある演出を最良のコンディションで味わう近道になります。

| 項目 | PC | コンソール | スマホ |

|---|---|---|---|

| 操作性 | マウス精度が高い | 安定したコントローラー操作 | タッチ操作で直感的 |

| 携帯性 | 低 | 中 | 高 |

| 設定の自由度 | 非常に高い | 中 | 中 |

| 価格の目安 | ストアにより変動 | ストアにより変動 | ストアにより変動 |

| 推奨周辺機器 | ヘッドホン・パッド | ヘッドホン | 物理コントローラー対応可 |

スマホ版の入手方法と操作最適化術

スマホ版を安全に入手するための最初の確認ポイントは、正規ストアの開発元表記と対応端末情報です。App StoreやGoogle Playで作品名を検索し、開発元が正規表記か、アプリの説明欄にチャプターの内容が明記されているかを必ず確認してください。似た名称の非公式アプリが紛れていることがあるため、レビュー数やスクリーンショットの整合性、年齢レーティングの記載も合わせて見ておくと安心です。インストール前には、ストレージ空き容量とOSバージョン、Wi-Fi環境の三点を整えるとダウンロードの失敗や動作不良を避けやすくなります。容量はアップデートで増える可能性があるため、必要量に加えて余裕を確保しておくと運用が安定します。

操作の最適化は、初回起動直後に設定画面を一巡することから始まります。視点移動と照準の感度は、細かい調整が効く範囲で段階的に上げ下げし、追跡シーンで急旋回しても酔いにくく、かつ細部に照準を合わせやすい値に落ち着かせます。視点の反転やスティック加速、エイムのスムージングなどの項目が用意されている場合は、既存のアクションゲームで慣れた設定に寄せると短時間で手に馴染みます。タップとホールドの使い分け、ダブルタップ回避、スワイプの閾値などが調整可能なら、誤操作を生みやすい要素を個々の端末サイズに合わせて最小化することが高い効果を生みます。字幕とHUDの表示サイズ、ヒントの表示時間、インタラクトのプロンプト強度も、暗所や緊迫場面で認識しやすいバランスに整えると探索効率が上がります。

グラフィックとオーディオの最適化は、恐怖演出の体感に直結します。輝度やガンマは、暗部が潰れずに輪郭を読み取れる下限に合わせるのが基本で、タイトル画面の基準画像があればそれに従うのが最も手早い方法です。モーションブラーや被写界深度、フィルムグレインなどの演出項目が選べる場合は、視認性を優先するか、没入感を優先するかで切り替えます。イヤホンやヘッドホンの使用は敵の接近方向を掴む助けになり、ボイスと効果音のバランスを微調整して環境音が埋もれない位置に置くと探索の精度が上がります。振動や触覚フィードバックがある端末では、強度を中程度に抑えると連続刺激による疲労を軽減できます。

外部コントローラーを使う場合は、接続方式と入力遅延への配慮が欠かせません。ペアリング後は、ゲーム内のボタン配置を可能な範囲で見直し、掴む、投げる、走る、振り向くといった頻出操作が自然な位置に並ぶよう再配置します。視点の微調整が難しいと感じる場合は、エイム補助やデッドゾーンの項目を小刻みに調整し、直線的にスティックを倒しても過剰に加速しないカーブに整えると違和感が減ります。端末側では省電力モードの自動有効化やバックグラウンド更新、通知のポップアップなどが入力遅延やフレーム落ちの原因になることがあるため、プレイ中は通知の一時停止やゲームモードの有効化を検討してください。

動作が不安定なときは、順序立てて確認します。まずは端末の再起動とアプリの再起動、次にネットワーク環境と空き容量、最後にOSとゲーム本体のアップデート状況を見ます。クラッシュが特定のシーンで繰り返される場合、グラフィック設定の負荷を一段下げ、キャッシュの再構築が可能ならそれも試すと改善することがあります。データ保全の観点では、クラウドセーブやバックアップに対応しているかどうかを事前に確認し、非対応なら定期的に手動バックアップの運用計画を立てておくと安心です。野良のAPK配布や改造アプリはトラブルの温床になりやすく、セーブ破損やアカウント停止のリスクも伴うため避けてください。購入や復旧に関わるサポートは、正規ストアと開発元サポートページの範囲でやり取りできるよう、領収情報と購入履歴を保管しておくと対応が円滑になります。

最終的に、スマホ版で快適さを引き出す鍵は、端末特性に合わせた設定と、正規の入手手順を外れないことに尽きます。視認性と操作一貫性を優先し、演出要素は無理のない範囲で味付けする。この順序を守れば、手元の端末でも恐怖と謎解きの密度をしっかり味わえます。

関連記事:ポピープレイタイムチャプター4徹底攻略|最新情報と遊び方ガイド

Switch版の特徴と注意点まとめ

Switch版は、携帯モードとTVモードをシームレスに切り替えられる点が大きな魅力です。暗所探索が多い作品特性と携帯機の画面サイズを両立させるため、携帯モードでは輝度とガンマをやや上げ、TVモードでは部屋の照明を落として黒つぶれを抑えると視認性が安定します。テレビ側の映像モードが過度に鮮やかだと暗部の階調が失われやすいため、ゲーム用または映画用の落ち着いたプリセットに切り替えて、コントラストを強調し過ぎない設定を選ぶと演出が活きます。

操作面ではJoy-ConとProコントローラーのいずれでも快適に遊べるよう配慮されていますが、長時間の緊張感ある探索では握りの安定性が体力消耗に直結します。長時間プレイが多いならProコントローラーを基本にし、Joy-Conは短時間の携帯モード用と割り切るのが現実的です。右スティックの感度は、追跡中に素早く後方を確認できる程度にやや高めから調整を始め、細かなギミック操作で違和感が出るなら少しずつ下げていきます。デッドゾーンやエイム補助の項目が提供されている場合は、急旋回の引っかかりを抑えつつ、細部で行き過ぎない範囲に収めると視点酔いを抑制できます。振動が強すぎると疲れやすいため、強度調整が可能なら中弱に落とすとシーンの情報だけを拾いやすくなります。

ストレージと運用面の注意点も押さえておきましょう。ダウンロード版は本体またはmicroSDカードの空き容量が必要で、アップデートのたびに一時的な空き容量が追加で求められることがあります。microSDカードは高速規格を選び、残量が少ない状態で放置しないことが安定運用の基本です。アップデート適用前にスリープを挟むと通信が途切れる場合があるため、可能なら電源接続下で待機し、ダウンロード終了を確認してから起動します。セーブデータの取り扱いはタイトルごとに仕様が異なるため、クラウドお預かりの対応状況やバックアップ手段はeShopの商品ページや本体のセーブデータ管理画面で事前に確認してください。

映像や音の最適化は、Switchの特性を踏まえた現実的な落としどころを探る作業です。携帯モードでは画面反射を避けるために視聴環境の照度を下げ、TVモードではヘッドホンやイヤホンを用いて環境音のレイヤーを丁寧に拾うと、敵の気配や機械音の方向が掴みやすくなります。TV側の音声モードで人の声が聞き取りづらいと感じたときは、中音域を持ち上げるモードを選ぶと会話や音声ログの追跡が楽になります。作品側に字幕のサイズや表示時間の調整項目があれば、暗所でも読みやすいサイズへ拡大し、ヒントの表示を短くし過ぎないよう配慮すると取り逃しが減ります。

ソフトウェア面では、Switch版は基本的に安定動作を優先する設計が多く、描画オプションはPCほど細かくないことがあります。その場合は本体側の設定やプレイ環境で補うのが実用的です。本体更新とコントローラー更新を先に適用し、再現性のあるカクつきや入力遅延が出たときは、他のソフトを完全終了してメモリを解放し、再起動後に改めて起動すると改善することがあります。長時間の携帯モードでは発熱とバッテリー消費が避けられないため、短い区切りでスリープを挟み、充電サイクルを計画的に回すと快適さを保てます。撮影や録画の機能はホラー演出のネタバレに直結するため、共有の可否や公開範囲には配慮が必要です。

販売形態については、本編にチャプター3が含まれるパッケージか、後から追加コンテンツとして入手する形式かが、地域や配信のタイミングによって異なる場合があります。購入前にeShopの商品ページで収録内容、必要なベースソフト、価格、対応言語、必要容量、サポート情報を確認する手順を習慣化すれば、思わぬ買い直しや互換性の不一致を避けられます。携帯性と安定性を両立させたいならSwitch版は有力な選択肢であり、設定と環境の最適化を一度行っておけば、以降は快適な探索を安定して再現できます。

単品・バンドルの価格とお得購入術

チャプター3は多くのプラットフォームで単品販売される一方、チャプター1~3をまとめたバンドルや、サウンドトラック同梱などのセットが用意されることがあります。どの形で買うと負担が少ないかは、すでに所持しているチャプター数、プレイ予定の端末、セール期の重なりで変わります。まずは利用するストアの製品ページで、単品とバンドルの両方を比較し、同一内容が重複していないか、必要なベースソフトの有無、収録チャプターの範囲を丁寧に確認してください。バンドルは未所有分だけ差額で購入できるタイプもあるため、先に単品で進めてから後でバンドルに切り替えても損をしない場合があります。

価格を抑える具体策としては、ウィッシュリスト登録と価格通知の活用が第一歩です。定期的な大型セール(年末年始や夏期など)では、単品とバンドルの値引率が異なることがあるため、直近の割引履歴を見て、どちらがより大きく下がりやすいかの傾向を掴むと判断がしやすくなります。通貨や地域により最終価格が変動するストアでは、居住地域の規約に沿った範囲で支払い方法を最適化し、手数料や為替の影響も考慮しておきましょう。コンソールではストアクレジットのセールやポイント還元、プリペイドカードのキャンペーンが組み合わさると実質負担が下がることがあります。PCではプラットフォーム間(たとえば複数の公式配信ストア)の価格差が一時的に開くことがあり、同条件での表記を確認してから購入すると無駄がありません。

拡張コンテンツやDLCが個別に提供される場合は、同梱バンドルと単体購入の合計額を照らし合わせ、アップデートの頻度や将来的な追加計画を見越して選びます。シリーズを通して遊ぶ予定ならバンドルが有利になりやすく、チャプター3のみを短期間で体験したいなら単品のセールを狙う方が合っています。コンソール版は地域や時期により配信形態が異なることがあるため、必要容量、対応言語、セーブデータの互換性など、価格以外の条件も事前に整理しましょう。返品可否や返金条件はストアごとに規定が異なるため、購入前に規約を確認しておくとトラブルを避けられます。これらを踏まえ、まずはウィッシュリストと価格通知、次に単品とバンドルの差額比較、最後に支払い方法とキャンペーンの組み合わせを検討する順番で進めると、最小のコストで確実に入手できます。

関連記事:あにまん競馬

どんなゲーム?恐怖と謎解きの魅力

チャプター3は、一人称視点で施設内を探索し、環境パズルと緊迫した追跡シーンを交互にこなしていくホラーアドベンチャーです。舞台となる玩具工場の奥深くには、閉ざされた区画や迂回路、作業用シャフトが縦横に走っており、照明や音の演出で心理的な圧迫感が段階的に高まります。プレイヤーは、離れたレバーを引く、電源を別ラインに迂回させる、動く床やコンベアのタイミングを合わせるなど、現場の設備を扱う感覚で仕掛けを解いていきます。道中に残された掲示物やログの断片は、ただ怖がらせるだけでなく、操作のヒントや次の目的地を暗示する役割を持ち、読み取りが進むほど物語の輪郭が立ち上がります。

シリーズの特徴であるグラブパックは、チャプター3でも探索と謎解きの核を担います。離れたスイッチに通電させる、遮蔽物越しにアイテムを引き寄せる、仕掛けの順番を遠隔操作で組み替えるといったアクションが、追跡中の一瞬の判断に直結します。通電のルート選択や、制限時間内に複数の端子を回す設計は、単なる反射神経だけでなく、環境を俯瞰して最短手順を見つける力を試します。視界が限られる区画では、音の手がかりの価値が上がり、足音や機械音の方向、壁越しの振動が危険の接近を告げます。ヘッドホンを用いると、敵の巡回パターンやイベントの兆しが掴みやすく、ステルス寄りのルート選択に自信が持てるようになります。

恐怖表現は、唐突な脅かしだけに頼らず、静けさと予兆の積み重ねで不安を増幅させる手つきが際立ちます。遠景でうごめく影、ドアの向こうの微かな擦過音、掲示板に残された子ども向け風の注意喚起など、明るいはずの玩具モチーフが徐々に不穏へ転化する流れが印象的です。追跡は一本道ではなく、複数の逃走経路や隠れ場所が仕込まれ、環境理解の深さが生存率を左右します。探索と推理の比率はチャプターを重ねるごとに厚みを増し、チャプター3では特定エリアの構造を覚えること自体が攻略の一部として機能します。マップの地形やショートカット、危険が集中するボトルネックを把握しておくと、次の挑戦での損耗が目に見えて減ります。

物語面では、工場で何が起きたのか、なぜ玩具たちが異様な行動を見せるのかといった疑問に対し、断片的な資料と演出で少しずつ答えが提示されます。登場キャラクターの関係性や、プロトタイプの意図をめぐる示唆は、単に敵を倒す以上の動機付けとなり、プレイヤーの選択や観察の精度を促します。伏線はアイテム配置や環境の変化にも紛れており、初回では見過ごす細部が周回で意味を持つことがあります。恐怖と謎解きが表裏一体で進行するため、単独で遊んでも物語を追えるうえ、実況や観戦でも考察が弾む構造になっています。

体験の厚みは設定の微調整でさらに引き出せます。視認性を損なわない範囲で輝度を絞ると暗所の実在感が増し、モーションブラーや被写界深度の使い方次第で追跡時の速度感が変わります。操作感は感度とデッドゾーンの相性が支配的で、視点の初動が重いと感じたら加速度カーブを緩め、酔いやすいならスティックの反応を穏やかに調整します。難易度設定が選べる場合は、探索に集中したいなら敵感知を緩く、歯応えを求めるなら資源管理を厳しめにするなど、自分の目的に沿って変えると満足度が高まります。以上を踏まえると、チャプター3は環境と装置の読み解きを通じて恐怖と知的興奮を両立させる体験であり、音と光、道筋の選択を丁寧に積み上げていくほど、作品本来の面白さが際立ちます。

関連記事:あつ森住民ランキングの最下位を徹底解説

単品・バンドルの価格とお得購入術

チャプター3は多くのプラットフォームで単品販売される一方、チャプター1~3をまとめたバンドルや、サウンドトラック同梱などのセットが用意されることがあります。どの形で買うと負担が少ないかは、すでに所持しているチャプター数、プレイ予定の端末、セール期の重なりで変わります。まずは利用するストアの製品ページで、単品とバンドルの両方を比較し、同一内容が重複していないか、必要なベースソフトの有無、収録チャプターの範囲を丁寧に確認してください。バンドルは未所有分だけ差額で購入できるタイプもあるため、先に単品で進めてから後でバンドルに切り替えても損をしない場合があります。

価格を抑える具体策としては、ウィッシュリスト登録と価格通知の活用が第一歩です。定期的な大型セール(年末年始や夏期など)では、単品とバンドルの値引率が異なることがあるため、直近の割引履歴を見て、どちらがより大きく下がりやすいかの傾向を掴むと判断がしやすくなります。通貨や地域により最終価格が変動するストアでは、居住地域の規約に沿った範囲で支払い方法を最適化し、手数料や為替の影響も考慮しておきましょう。コンソールではストアクレジットのセールやポイント還元、プリペイドカードのキャンペーンが組み合わさると実質負担が下がることがあります。PCではプラットフォーム間(たとえば複数の公式配信ストア)の価格差が一時的に開くことがあり、同条件での表記を確認してから購入すると無駄がありません。

拡張コンテンツやDLCが個別に提供される場合は、同梱バンドルと単体購入の合計額を照らし合わせ、アップデートの頻度や将来的な追加計画を見越して選びます。シリーズを通して遊ぶ予定ならバンドルが有利になりやすく、チャプター3のみを短期間で体験したいなら単品のセールを狙う方が合っています。コンソール版は地域や時期により配信形態が異なることがあるため、必要容量、対応言語、セーブデータの互換性など、価格以外の条件も事前に整理しましょう。返品可否や返金条件はストアごとに規定が異なるため、購入前に規約を確認しておくとトラブルを避けられます。これらを踏まえ、まずはウィッシュリストと価格通知、次に単品とバンドルの差額比較、最後に支払い方法とキャンペーンの組み合わせを検討する順番で進めると、最小のコストで確実に入手できます。

どんなゲーム?恐怖と謎解きの魅力

チャプター3は、一人称視点で施設内を探索し、環境パズルと緊迫した追跡シーンを交互にこなしていくホラーアドベンチャーです。舞台となる玩具工場の奥深くには、閉ざされた区画や迂回路、作業用シャフトが縦横に走っており、照明や音の演出で心理的な圧迫感が段階的に高まります。プレイヤーは、離れたレバーを引く、電源を別ラインに迂回させる、動く床やコンベアのタイミングを合わせるなど、現場の設備を扱う感覚で仕掛けを解いていきます。道中に残された掲示物やログの断片は、ただ怖がらせるだけでなく、操作のヒントや次の目的地を暗示する役割を持ち、読み取りが進むほど物語の輪郭が立ち上がります。

シリーズの特徴であるグラブパックは、チャプター3でも探索と謎解きの核を担います。離れたスイッチに通電させる、遮蔽物越しにアイテムを引き寄せる、仕掛けの順番を遠隔操作で組み替えるといったアクションが、追跡中の一瞬の判断に直結します。通電のルート選択や、制限時間内に複数の端子を回す設計は、単なる反射神経だけでなく、環境を俯瞰して最短手順を見つける力を試します。視界が限られる区画では、音の手がかりの価値が上がり、足音や機械音の方向、壁越しの振動が危険の接近を告げます。ヘッドホンを用いると、敵の巡回パターンやイベントの兆しが掴みやすく、ステルス寄りのルート選択に自信が持てるようになります。

恐怖表現は、唐突な脅かしだけに頼らず、静けさと予兆の積み重ねで不安を増幅させる手つきが際立ちます。遠景でうごめく影、ドアの向こうの微かな擦過音、掲示板に残された子ども向け風の注意喚起など、明るいはずの玩具モチーフが徐々に不穏へ転化する流れが印象的です。追跡は一本道ではなく、複数の逃走経路や隠れ場所が仕込まれ、環境理解の深さが生存率を左右します。探索と推理の比率はチャプターを重ねるごとに厚みを増し、チャプター3では特定エリアの構造を覚えること自体が攻略の一部として機能します。マップの地形やショートカット、危険が集中するボトルネックを把握しておくと、次の挑戦での損耗が目に見えて減ります。

物語面では、工場で何が起きたのか、なぜ玩具たちが異様な行動を見せるのかといった疑問に対し、断片的な資料と演出で少しずつ答えが提示されます。登場キャラクターの関係性や、プロトタイプの意図をめぐる示唆は、単に敵を倒す以上の動機付けとなり、プレイヤーの選択や観察の精度を促します。伏線はアイテム配置や環境の変化にも紛れており、初回では見過ごす細部が周回で意味を持つことがあります。恐怖と謎解きが表裏一体で進行するため、単独で遊んでも物語を追えるうえ、実況や観戦でも考察が弾む構造になっています。

体験の厚みは設定の微調整でさらに引き出せます。視認性を損なわない範囲で輝度を絞ると暗所の実在感が増し、モーションブラーや被写界深度の使い方次第で追跡時の速度感が変わります。操作感は感度とデッドゾーンの相性が支配的で、視点の初動が重いと感じたら加速度カーブを緩め、酔いやすいならスティックの反応を穏やかに調整します。難易度設定が選べる場合は、探索に集中したいなら敵感知を緩く、歯応えを求めるなら資源管理を厳しめにするなど、自分の目的に沿って変えると満足度が高まります。以上を踏まえると、チャプター3は環境と装置の読み解きを通じて恐怖と知的興奮を両立させる体験であり、音と光、道筋の選択を丁寧に積み上げていくほど、作品本来の面白さが際立ちます。

関連記事:ぷよクエ 星7おすすめキャラ最新評価と優先度解説ガイド

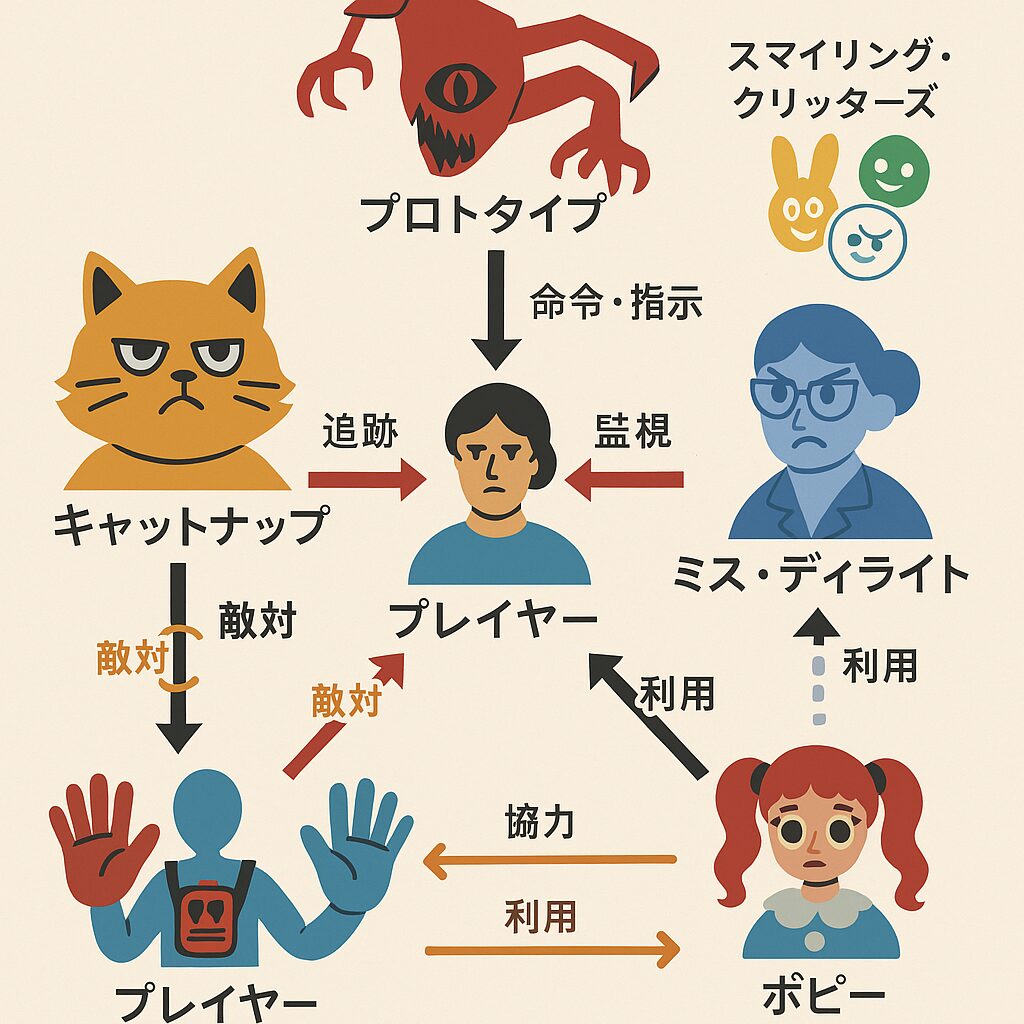

主要キャラ相関図と初見対策ポイント

チャプター3の人間関係は、工場の保育施設プレイケアを舞台にした統制構造を理解すると整理しやすくなります。核にあるのは実験体の統括者として描かれるプロトタイプ、現場で子ども達と来訪者を眠りへ誘導する役回りのキャットナップ、学級エリアを規律で縛るミス・ディライト、そして工場の真相に近づこうとするプレイヤーとポピーの共闘関係です。行動目的は各者で異なり、相互の利害が緊張関係を生みます。まずは関係の全体像をつかみ、次に各キャラクターの行動パターンと弱点を把握すると、初見でも無駄なリトライを大きく減らせます。

相関の俯瞰を、役割と注意点に分けて整理します。

| キャラクター | 立場・目的 | 関係の要点 | 初見対策の要点 |

|---|---|---|---|

| プロトタイプ | 実験計画の黒幕的存在 | 直接の接触は少ないが各区画の仕掛けを統括 | ログと環境オブジェクトから方針を推測し、扉や通風の制御権を先回りで確保 |

| キャットナップ | 眠りに誘う執行役 | 追跡と制圧を担当、静寂や子守唄調の音が接近合図 | 物陰で視線と音を切り、換気や風圧ギミックで距離を作る。狭所でのUターンを想定 |

| ミス・ディライト | スクール区画の監督者 | 視界コーンと規律違反の検知で警戒度上昇 | 背の高い掲示物を遮蔽物に使い、巡回の背後を時計回りで追う。足音は短歩幅で抑える |

| ポピー | 情報の案内役 | 工場の内情を断片的に示し、導線を開く | 会話の選択肢や案内の文言を記録し、分岐の伏線として活用 |

| スマイリング・クリッターズ | 施設の象徴的キャラクター群 | 物語背景とギミックのヒントを担う | ポスターの標語や色分けをパズル規則としてメモ化。危険個体のサインに注意 |

| プレイヤー | 侵入者であり観察者 | 各区画の制御を奪い前進 | セーブを章内の分岐手前で分け、検証とやり直しの導線を確保 |

登場人物の結びつきは、上位目標から現場執行、そして誘導役と観察者という三層構造で捉えると理解が早まります。プロトタイプは装置や規約を通じて意志を反映し、キャットナップとミス・ディライトはそれぞれ睡眠と規律という手段でプレイケアを管理します。ポピーは外見上は味方に近い立ち位置ですが、語る情報には意図が含まれる場面があり、案内と誘導の境界を意識する視点が必要です。スマイリング・クリッターズは装飾に見えて、通電順や色、数列などの規則を示す実用的なサインを担うことが多く、見落とすと遠回りになりがちです。

初見の安全運用としては、まず音と光の管理を優先します。追跡者は概して聴覚トリガーと視界ラインに反応するため、カメラ感度を微調整して細かな覗き込みができる状態にし、短いストレイフと小刻みな歩幅で音を抑えます。視認難のある暗所はガンマを軽く上げつつ、モーションブラーを切ると対象の輪郭が掴みやすくなり、角待ち対処の成功率が上がります。危険兆候は音色で判別しやすく、遠方の金属音は装置の稼働、低いハミングはキャットナップの接近、硬いヒール音はミス・ディライトの巡回など、数回の周回で自分なりの辞書を作っておくと回避の判断が速くなります。

ルート取りでは、区画に入った時点で退避できる袋小路と、環状に戻れる通路を一つずつ確認しておくと、追跡が始まっても迷いにくくなります。扉や通風のバルブは、追われている最中に回すのではなく、事前に可動域や作動時間を試しておくと時間損失を避けられます。スクール区画では教室の机列や掲示板の配置が視線遮断の鍵になるため、移動前に巡回の折返し点と遮蔽物の高さを見比べ、立つべき位置と屈むべき位置を先に決めておきます。キャットナップに対しては、長い直線で背を向けて走るよりも、曲がり角を二度挟むコース取りで視線を切る方が安全です。

情報収集は物語上の相関を理解する近道です。音声ログや掲示ポスターは、人物同士の関係や区画の規則、次のパズルの準備を暗示します。例えば、子ども向け標語の言い回しが機械のモード名と一致していたり、キャラクターの色が端末の配色と対応していたりします。ポピーの助言は解法の順序や装置の危険範囲に触れることがあり、メモに残す価値があります。脈絡のない遠回りを避けたい場合は、各区画で一度立ち止まり、環境に置かれた文言や記号を拾い上げる習慣をつけると、相関の解像度が一段上がります。

最後に、セーブの切り方が初見攻略の保険になります。相関の節目、すなわち新たな登場人物の台詞直後、主要装置の起動前、区画転移の前にスロットを分けると、分岐や考察の検証がやりやすく、取り逃しの回収も短時間で済みます。関係性と行動原理を先に掴み、音と視線の管理で危険を回避する。この二本柱を軸にすれば、キャラクター同士の緊張感を味わいながら、無理のないテンポでチャプター3を進められます。

ポピープレイタイムチャプター3の攻略指針

- 難易度別おすすめ設定と遊び方のコツ

- コントローラー別の最適操作ガイド

- 設定画面の使い方と快適プレイ調整法

- 操作設定をカスタムして遊びやすくする

- セーブデータ管理と復元のポイント

- 初心者が最初に覚えたい安全行動

難易度別おすすめ設定と遊び方のコツ

チャプター3は、探索とパズル、緊迫した追跡イベントが交互に訪れる構成です。難易度を上げるほど敵の検知・追跡が厳しくなり、演出の間合いも短く感じられます。一方で、設定を丁寧に詰めると難易度そのものを下げなくても体感のハードルを下げられます。まずは輝度と音量、カメラ感度、入力のデッドゾーンを整え、視認性と音の手がかりを確保してください。暗所での恐怖感は魅力の一つですが、目に負担がかかるほど暗いと探索効率が大きく落ちます。環境音や足音、アナウンスはルート選択の判断材料なので、ボイスと効果音の音量比を上げておくと危険の接近をつかみやすくなります。

プレイスタイルごとに最適化すると、失敗を減らしつつ緊張感も維持できます。初めて挑む場合は、ヒント表示や字幕をオンにし、オートセーブ間隔が短くなる設定を選ぶと学習サイクルが安定します。探索とパズルを堪能したい中級者は、表示ガイドを最小限にし、代わりにミニマップや掲示物の読み取りで道筋を組み立てると没入感が増します。追跡の緊張を求める上級者は、視点感度をやや低めに固定し、無駄な振り向きのブレを抑えたうえでルート暗記とタイムマネジメントを優先すると成功率が伸びます。次の表は、到達したい体験に合わせた調整の目安です。

| プレイスタイル | 推奨表示・入力設定 | ねらい |

|---|---|---|

| 物語重視の初見向け | 字幕オン、ヒント強、輝度やや明るめ、オートセーブ短め、カメラ感度中 | 迷いを減らし、演出と物語の流れを追いやすくする |

| 探索・謎解き重視 | ヒント弱、環境音を強調、輝度は基準値、カメラ感度低〜中、デッドゾーン小さめ | 掲示物や音の手がかりから解法に気づく密度を高める |

| 緊張感・達成感重視 | 余計なガイドオフ、輝度は暗所が見える最小、カメラ感度低、視点加速度オフ | ルート記憶と判断速度を鍛え、追跡の駆け引きを際立たせる |

遊び方のコツとしては、エリアに入ったらまず退路を確保する意識が役立ちます。隠れられる棚や迂回路、扉の開閉機構の位置を早めに把握しておくと、追跡イベントでの選択肢が増えます。パズルは順序依存のものが多く、配電やレバー操作は一手戻ってやり直す工程が発生します。時間制限が絡む場面では、解法そのものよりも「どの順でスイッチに触るか」の動線設計が成否を分けます。難しいと感じたら、最短ルートの上に予備ルートを一つ用意しておくと、敵の巡回に重なっても対応しやすくなります。

視覚酔いがある場合は、視野角をやや広げ、モーションブラーや被写界深度の演出を弱め、カメラの加速度やスムージングを減らすと負担が軽くなります。ヘッドホンの使用は、足音や機械音の方向定位が明確になり、巡回の隙を突くタイミングが取りやすくなります。セーブは上書き一択にせず、分岐前や長い連鎖パズルの直前でスロットを分けると詰みのリスクを避けられます。これらを段階的に取り入れると、難易度選択にかかわらず自分に合った緊張と達成のバランスに近づけます。

コントローラー別の最適操作ガイド

操作感は探索効率と追跡時の失敗率に直結します。入力デバイスごとの特性を踏まえ、感度・デッドゾーン・加速度の三点を中心に整えると、パズルの精度と視点制御の安定性が向上します。キーボードとマウスは微細な視点合わせに強く、スイッチやレバーを正確に操作しやすい一方、感度が高すぎると振り向き時に照準が跳ねやすくなります。ゲームパッドは均一なカーブで狙いを運べるため、ゆっくりした視点移動やステルス時の微調整に向きますが、デッドゾーンが大きいままだと初動が鈍く感じられます。以下は設定の目安です。ゲーム内の単位はタイトルによって表記が異なるため、数値は「相対的な位置づけ」と捉えて微調整してください。

| デバイス | 視点感度の目安 | デッドゾーン | 加速度/スムージング | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| キーボード+マウス | 低〜中(素早い180度振り向きが腕半分の移動で可能) | なし | なし〜最小 | マウス側DPIは中程度に統一し、ゲーム内で微調整 |

| Xbox/PS系パッド | 低(細かいレバー操作で狙いが流れない程度) | 小(入力の揺れを抑える最小値) | なし〜弱 | 照準イージングがあれば弱で、視点の初動を素直に |

| Switch Pro | 低〜中 | 小 | なし〜弱 | ジャイロ対応なら微調整にだけ使いオンオフ切替を用意 |

| Joy-Con片手 | 中(小刻みな補正がしやすい範囲) | 中(ドリフト対策) | 弱 | 長時間は疲れやすいので追跡前に持ち替えも検討 |

調整の手順は、まず初動の重さを決めることから始めます。ゲームパッドならデッドゾーンを小さくし、スティックをわずかに倒した時点で視点が滑り出すかを確認します。次に視点感度を下げ気味に設定し、細いレバーや端子に視線を合わせる動作を繰り返して、行き過ぎが起きない位置まで詰めてください。最後に水平・垂直の感度比を調整し、垂直をわずかに低めにすると階段や通風口での上向き下向きのブレが減ります。マウスの場合は、OSのポインタ加速を切り、DPIを中域に固定したうえでゲーム内感度でスケールを合わせます。視点を左右に振って戻したとき、同じ位置にぴたりと止まるなら、加速度やスムージングは過剰ではありません。

振動とトリガーの設定は、演出の没入と操作精度のバランスで決めます。振動が強すぎると追跡の最中に細かな操作が乱れることがあるため、探索時の手応えを残しつつ弱〜中に抑えると扱いやすくなります。アダプティブトリガーが利用できる環境では、抵抗が強いと瞬発的な操作が遅れる場合があるため、長丁場のセクションでは軽めに切り替える選択も有効です。ジャイロ照準に対応している場合は、左右の大きな視点移動をスティック、微調整だけをジャイロに分担させると酔いを抑えつつ精度を上げられます。

キーコンフィグやボタン配置は、追跡とパズルの優先度に合わせて並び替えます。頻繁に使う走る、しゃがむ、インタラクト、グラブパック操作を指の移動が少ない位置に集約し、二重割り当ても検討してください。例えば、走るを押しっぱなしではなく切り替え式にすると、長距離の逃走で疲労が減ります。クイックターンがある場合は誤爆しない位置に逃し、代わりに視点感度を下げることで同等の安定性を得られます。最終的には、練習区画やリトライの容易な場面で数分ずつ試行し、失敗の原因が「視点の行き過ぎ」なのか「初動の鈍さ」なのかを切り分けながら一項目ずつ微調整すると、どのデバイスでも安定した操作感に落ち着きます。

設定画面の使い方と快適プレイ調整法

設定画面は、タイトルメニューまたはゲーム中の一時停止から開けます。基本的にはグラフィック、オーディオ、ゲームプレイ、アクセシビリティ、操作のタブに分かれており、上から順に整えると短時間で安定した環境を作れます。まずは視認性を最優先にして、輝度とガンマを基準値から少し上げ、暗所の陰影がつぶれないラインに合わせます。暗すぎると手がかりのポスターや配線の色分けに気づきにくく、逆に明るすぎると恐怖演出のコントラストが薄れます。視野角は酔いやすさと索敵の広さに関係するため、標準より少し広めから試し、角を曲がる際に画面端で敵影を認識できるかを指標に微調整します。モーションブラーや被写界深度などの映画的効果は、臨場感と引き換えに情報量を減らす側面があるため、探索重視なら弱めに設定すると快適です。

次にフレームレートと同期を決めます。ハードウェア余力がある場合はフレームレート上限を高めに設定し、入力遅延を抑えるために垂直同期は切るか適応型を選びます。ティアリングが目立つ場合のみ同期を有効にして、代わりに上限値をモニターのリフレッシュレートに揃えると滑らかさと安定性を両立しやすくなります。PCではアップスケーリング技術(DLSSやFSRなど)が選べる環境もあるため、解像度スケールを一段下げてでもフレームの安定を優先すると追跡イベントでの視点操作が落ち着きます。影品質や反射、ポストプロセスは負荷が高い要素なので、画質バランスを保ちながら段階的に下げる順序で調整すると判断しやすくなります。

音の最適化も攻略効率に直結します。BGMより効果音とボイスの比率をやや高くし、巡回音やアナウンスの方向感がつかみやすいようにヘッドホン出力に合わせたサラウンド方式を選びます。定位が不自然に感じる場合は、ゲーム内の仮想サラウンドを切り、デバイス側の機能で統一するだけで聞き取りが改善することがあります。字幕は必ずオンにして、環境音が大きい局面でも情報が途切れないようにします。

アクセシビリティでは、インタラクトの長押しと切り替え、連打を長押しに置き換える設定、色覚サポート、カメラの揺れ軽減など、身体的負荷を軽くする項目を活用します。視覚酔いが気になる場合、カメラの揺れや視点加速度を下げ、FOVを広げる調整が有効です。これらは難易度そのものを下げなくても体感難度を下げる手段になるため、上達の妨げにもなりません。

最後にテストの手順を決めます。安全なエリアで同じ動作を三回繰り返し、視点を左右に振って定位置へ戻したときの止まりやすさ、走りながら扉を開ける一連の流れの滑らかさ、暗所での掲示物の判読性を確認します。気になる点が一つでもあれば、その原因に最も近い一項目だけを動かし、再テストを行います。複数を同時に変えると判断がぶれるため、項目ごとのABテストを徹底することが近道です。

| 調整項目 | 目安の初期値 | 迷ったときの優先度 |

|---|---|---|

| 輝度・ガンマ | 基準より一段明るめ | 手がかりの視認性を最優先 |

| 視野角 | 標準よりやや広め | 酔いに応じて段階調整 |

| モーションブラー | 弱〜オフ | 探索時の情報量を確保 |

| フレーム上限・同期 | 上限高め・同期オフ | ティアリング時のみ同期オン |

| 効果音/ボイス比率 | BGMより高め | 方向定位を最重視 |

操作設定をカスタムして遊びやすくする

操作の最適化は、失敗の多くを占める「操作ミス」を減らし、緊張する場面でも落ち着いて対応できる土台になります。最初に決めるべきは視点感度、デッドゾーン、加速度の三つです。マウス操作なら、OS側の加速を切り、中程度のDPIを基準にゲーム内感度で微調整します。左右に視点を振って元の位置へ戻したとき、ほぼ同じ場所で止まるなら設定は適正に近づいています。ゲームパッドの場合は、デッドゾーンを小さめにしてスティックをわずかに倒しただけで視点が動き出すかを確認し、過敏に感じるなら感度ではなく加速度やイージングの強さを弱めます。垂直の感度を水平より少し低くすると、階段や通気口で視点が跳ねにくくなります。

次に、ボタン配置を動線に沿って再設計します。走る、しゃがむ、インタラクト、グラブパックのトリガーは、指の移動が最短で済む位置に集約します。走るは押しっぱなしではなく切り替えにすると長距離の逃走で疲労が減り、しゃがむは追跡中の誤爆を防ぐため押しっぱなしに残す選択が扱いやすいことがあります。クイックターンが用意されている場合は、誤入力が起きにくい位置に逃し、その代替として視点感度をやや下げると安定します。インタラクトを長押しからワンタップに切り替えられる設定があるなら、タイミング勝負の場面ではタップ式が失敗を減らします。

キーボードとマウスでは、グラブパックの左右トリガーをマウスの左右ボタンに割り当て、補助的に近接キーへ同機能を二重割り当てすると、視点を動かしながらの操作が滑らかになります。ゲームパッドでは左右トリガーにグラブパック、バンパーに走るやインタラクトを置き、親指をスティックから離さずに主要操作が完結する構成を目指します。ジャイロ照準に対応している場合は、左右の大きな視点移動をスティック、細かな補正だけをジャイロに任せると、酔いに配慮しつつ精度を引き上げられます。

練習の段取りも操作最適化の一部です。敵が出現しない区画で、扉の開閉、レバー操作、視点の振り返り、短距離ダッシュを一連の流れにして数分だけ繰り返します。その際、つまずいた原因が「初動が重い」のか「感度が高すぎて行き過ぎる」のかを切り分け、原因に対応する一項目のみを調整します。追跡イベントの前には、指の置き方を固定し、視点の停止位置を意識して小刻みに減速する癖をつけると、狭い通路や足場の渡りで成功率が安定します。

最後に、長時間プレイへの配慮として、振動の強さやトリガーの抵抗を弱め、手の疲れを抑える設定を準備します。演出面の臨場感はやや下がりますが、操作精度と体力の両面で得られる利点が大きく、終盤の難所で集中力を維持できます。キーやボタンの二重割り当て、長押しと切り替えの使い分け、感度の微差の調整など、細かな最適化を重ねることで、難易度を変えずに体感の負荷を和らげつつ、反応の速さと正確さを引き上げられます。

セーブデータ管理と復元のポイント

セーブデータは進行度と収集状況を守る生命線です。まず理解したいのは、オートセーブと手動セーブの役割分担です。物語の区切りやエリア遷移で自動保存が入る一方、分岐や高難度パズルの直前は手動で独立したスロットを作ると復帰が容易になります。スロットは「進行用」「分岐検証用」「保険用」の三系統に分け、日付と目的が判別できる並び順にすると、復元時に迷いません。

進行用スロットは常に最新の状態を上書きし、分岐検証用は重要選択肢の直前で固定します。保険用はゲーム更新や設定を大きく変える前に別管理で残し、最低一つは直近から二つ前のチャプターに戻れるものにしておくと、想定外の不具合や誤操作に耐性が生まれます。特に大型アップデートの前後はセーブの互換性に影響が出ることがあるため、更新前の状態を温存する方針が安全です。

クラウドセーブ機能が利用できる環境では、同期間隔と保存タイミングを把握し、終了時はゲーム内メニューから確実にセーブ・終了を実行します。短時間で複数端末を切り替えると、古いデータで上書きされる競合が起きやすくなります。別端末で再開する前に、クラウド側の最新タイムスタンプを確認し、疑わしい場合は手元のローカルデータを別フォルダに退避してから同期をかけるだけで、巻き戻りのリスクを大きく減らせます。

ローカルバックアップは、進行の節目ごとに「ひとまとまり」で複製を作るのが要点です。任意のフォルダに章番号と日時を含む名称でコピーし、圧縮しておくと保管性が上がります。バックアップの信頼性は復元テストで担保します。安全な場面でゲームを終了し、複製データから起動して同じ位置・同じ所持品が再現できるかを確かめれば、いざという時の動作が読めます。外部ストレージに二重保存する場合は、片方を定期的に入れ替え、常に最新と一世代前の二系統が存在する状態を維持すると復元の幅が広がります。

セーブ破損が疑われる症状として、ロード直後の暗転継続、テクスチャの欠落、インタラクト不可のまま進行が止まる、といった兆候があります。この場合は最新データから一つ前の保険用スロットへ戻り、設定変更や挙動の差分を確認します。環境設定の大幅な変更直後に問題が出たなら、影響範囲が小さい項目を一段階ずつ巻き戻して再現を試みると、問題点の切り分けが進みます。分岐検証用のスロットがあれば、ゲーム側の演出や敵配置のリセットが行われる地点まで戻るだけで復旧するケースもあります。

複数端末での移行を予定している場合は、クラウド同期の完了を待ってから新端末で起動し、最初のロードは更新や設定変更を行わずに状況確認だけに留めます。進行が確認できたらその場で新しい保険用スロットを作っておくと、新環境で問題が起きた際の退避先が確保できます。短期的には手間に見えても、セーブの世代管理と小さな復元テストを習慣化することが、長期的なトラブル回避につながります。

| ケース | 起きやすいリスク | 予防と復旧の考え方 |

|---|---|---|

| 大型アップデート前 | セーブ互換性の低下 | 旧バージョンの保険用スロットを複製して保存 |

| 端末間の切替直後 | クラウド競合で巻き戻り | 片方を退避してタイムスタンプを確認してから同期 |

| 分岐や難所の直前 | やり直し不可・収集逃し | 分岐検証用スロットを固定し上書きしない |

| 画質設定の大変更後 | ロード時の挙動不安定 | 一段階ずつ設定を戻して再現性を検証 |

以上の運用を整えておけば、想定外のバグや誤操作に遭遇しても、数分前や章の前半に確実に戻れます。ゲームの挑戦度を損なわずに再挑戦の機会を確保でき、物語の分岐検証や収集コンプリートも効率よく進められます。

初心者が最初に覚えたい安全行動

初めて挑む場合は、視界と聴覚から得られる手掛かりを整理することが身を守る近道です。暗所が多いエリアでは、明るさをわずかに上げ、掲示物や配線の色分けを判別できるラインを保ちます。足音や機械音の方向で巡回の有無が読めるため、効果音とボイスをBGMよりもやや大きくし、音の発生源が左右どちらか即座に分かる状態を作ります。字幕は常時オンにして、アナウンスや敵のセリフでフラグが立った瞬間を見落とさないようにします。

探索では、入った扉は半開きにし、通路や部屋の角を大きく回り込むのではなく、視点だけを小刻みに動かして先をのぞき込みます。遮蔽物の位置と形を覚え、短い距離で身を隠せる“逃げポケット”を各区画で一つずつ確保すると、不意の接触で慌てずに済みます。収集物は追跡イベントの前に回収し、追われている最中はスルーして通路確保を優先します。レバーや端末の配置は、入口から出口まで視線をなぞって順番を復唱し、作業の段取りを体に入れてから触ると失敗が激減します。

追跡が始まったら、振り返りの頻度を最小限に抑え、視点は通路の中央より少し先を見ます。角は大回りではなく、直前で軽く減速してから鋭角に切ると、障害物に引っかかりにくくなります。扉は開けたら閉めず、通過の速度を保ちます。グラブパックの射出は、引っ掛けポイントを画面中心でとらえ、到達前に反対側の手を用意しておくと、走りながらの連続操作が安定します。袋小路に入ったと気づいたら、進行方向の迷いを残さないために一度だけ振り返って位置を確かめ、来た道の中央線を辿るように戻るのが安全です。

ギミック操作では、音や光の合図を目印にし、成功時と失敗時の反応の違いを必ず確認します。タイミング系の仕掛けは、映像ではなく音で合図を取ると揺らぎに強くなります。高所や狭所は落下・挟まりの事故が起きやすいので、視点を下げて足場の端を中心に置き、移動とジャンプを分離させて入力します。敵の視界外へ出る行動が有効な場面では、遮蔽物を挟むと同時に音を出さない歩幅に切り替え、足音を短く刻むだけで発見率が下がります。

心構えと環境の整備も安全に直結します。初見の区画は短時間で切り上げ、把握できた範囲で一度引き返して頭の中の地図を書き換えます。緊張で手汗が増えると誤操作が起きやすくなるため、入力デバイスのグリップや手の位置を固定し、長時間の連続プレイを避けるだけで精度が上がります。驚かせ演出が続いた直後には一拍置き、周囲の足音や環境音を聴き直して危険の再点検を行います。これらの基礎行動は難度設定に関係なく有効で、操作がまだ不慣れでも生存率と情報収集効率を底上げできます。

ポピープレイタイムチャプター3エリア攻略

- 区画別MAP攻略:最短ルートと収集品

- School攻略:ミス・ディライト対策

- 前編の見どころと取り逃し注意点

- 後編決戦までの準備と勝ち筋

- 詰みやすい場面別・実戦攻略ルート

区画別MAP攻略:最短ルートと収集品

チャプター3は複数の区画がゆるく循環しており、中心のハブから枝分かれする構造になりやすいです。最短ルートを狙うときは、ハブに戻るたびに「いま開けた近道」「未解放の扉」「未回収の収集物」を三つの観点で整理し、往復を一度で済ませる計画に切り替えます。基本は、先に電源や鍵で通行を確保し、その帰路に収集品を回収する順番にすると、危険地帯での滞在時間を短縮できます。行きで“通せんぼ”になっていた装置や扉の横に、後で戻る目印として視覚的なランドマーク(派手な掲示や色付き配線など)を覚えておくと、視界が悪い区画でも迷いにくくなります。

電源系の区画では、発電から配電へと線を追うだけでなく、配電盤の周辺に側道や換気口のショートカットが隠れていることが多いです。動線を短くする最初のコツは、作業前にグラブパックの射程で届く“反対側”のスイッチ位置を確認することです。あらかじめ対面のパネルやクレーンの停止位置を把握しておけば、走り回らずに遠隔で仕掛けを進められます。配線パズルは、通路奥から手前へ戻る順でつなぐと、視界の切り返しが減り成功率が上がります。

倉庫や搬送路の区画は、上下移動やベルトコンベアで方向感覚を失いがちです。旋回が多い場所では、通路の交差点ごとに「出入口側の扉を開けたまま」「積み木のような箱を角に寄せて目印にする」など、ループを作らない処置を続けます。敵の巡回と動線が重なると回収が難しいため、巡回の背後へ回り込むのではなく、巡回が曲がる直前に“二手先の逃げ場”を確保してから収集に入ると安全です。天井近くの足場や棚の上に収集品が置かれがちなので、リフトや移動台の停止位置を先に決め、戻るラインで一気に回収します。

研究・試験室の区画は、入力順の記憶やタイミングの一致が進行の鍵を握ります。最短ルートを意識するほど失敗時の手戻りが響くため、開始直前に「正解音」と「失敗音」の違いを耳で覚え、目ではなく音でテンポを取るとやり直しが減ります。動作中の音が大きい機械の近くには、資料や音声ログがまとまっていることがあり、作業台の裏やカーテンで区切られたスペースなど、視界から外れた“影”の位置を重点的に探すと取りこぼしを防げます。

学校や保育関連の区画(教室や展示スペースを含む)は、チャイムや館内放送を合図に巡回経路が変化することが多く、タイムテーブルを掴むほど移動が速くなります。授業や展示の体験コーナーには二段構えのスイッチや色合わせの端末があり、先に出口側の扉を物理的に開けられるかだけ確認しておくと、追跡が発生しても直線で抜けられます。収集品は掲示板の端、黒板の上縁、教具棚の最上段など“視線の高さから少し外れた場所”に集まりやすいため、室内へ入ったら視点を上下に振って一周し、音が鳴る小物は静かなタイミングで回収します。

礼拝・睡眠系の静かな区画では、足音とドアの開閉音が警戒を招く要因です。ここでの最短化は、扉を開けたら閉めない、引き戸は半開きで残す、床が軋む材質を避ける、といった“音を増やさない移動”によって達成されます。細い通路の突き当たりにスイッチと収集品が並ぶ配置が多いので、先にスイッチ位置を記録してから主目的の収集品に触れる順番にすると、引き返しの距離が縮みます。

収集品全体の優先順位は、物語や世界観の理解につながる音声ログやメモを最優先、外見装飾やコンプリート用のアイテムを二番手に置くのが安定します。安全地帯(ハブやロッカーの近く)へ戻る経路上にあるものから回収し、危険地帯の奥にあるものは巡回の切れ目かチェックポイント直後に狙うと、失敗時の損失が小さくなります。最後に、開通させた近道は必ず一度通って“本当に通れるか”を確かめておきます。これだけで、追跡イベント中に扉が開かない、梯子が降りていないといった事故を防げ、結果として最短ルートが機能します。

School攻略:ミス・ディライト対策

School区画は、視界管理と音管理の比重が高いステルス寄りの構成です。ミス・ディライトは視覚による発見が起点になりやすく、直線の廊下で長時間同一ラインにいると検知が進みます。まず入室時に、机の下やロッカー、掲示物の陰など短距離で姿を隠せる退避点を一つずつ確保します。進行の基本は、教室単位で目的と出口を先に確認し、教具操作や端末入力は退路を確保した後に短時間で終える段取りへ組み替えることです。

ミス・ディライトの巡回は、チャイムや館内放送を境にルートが変化しやすく、同じ教室でも入室角度によって死角が異なります。教室の入口に立ったら、まず右壁沿いに視線を移し、黒板の端から窓側へと“L字”に死角を探すと、初動の発見を避けやすくなります。机列の間は視線が通りやすい反面、列の端と端で遮蔽物が連続するため、列の切れ目を横断するのではなく、列の影へ沿うように移動すると露出時間を短縮できます。

音管理では、扉の開閉音と足音が大きなトリガーになります。開き戸は押し切らず、少しだけ開けて通過する“半開き通行”に徹すると、戻る際も音を再発生させずに済みます。床材が軋む教室では、中心通路より壁際の方が足音が吸収されやすいことが多く、壁沿いを歩く意識が役立ちます。教材の操作が必要な場面は、入力前にミス・ディライトの現在位置と巡回の折り返し点を把握し、折り返し直後の“背中にいる時間帯”を狙って短い操作を挟みます。

追跡が発生した場合は、一直線に逃げるよりも、二枚扉や本棚の角を連続させて視線を切ることを優先します。角ではわずかに減速して鋭角に曲がると、家具に引っかからず旋回できます。ロッカーや机下に飛び込む選択は、視線が完全に切れてから行うのが基本です。追われながら手前のロッカーに入ると位置を特定されやすいため、角を二回切って見失わせてから退避します。廊下の長区間では、進行方向の先でドアを開けておき、間に一室を挟んで左右へフェイントをかける“二室抜け”が撒きやすい動きです。

グラブパックはSchool区画でも強力です。遠隔のスイッチ操作でドアを先に開けておけば、巡回が近づいた瞬間に最短距離で抜けられます。また、遠くの金属製の小物や吊り下げ玩具を軽く弾くことで、意図的に小さな物音を出して誘導する手も有効です。誘導音は、進みたい方向の“逆側”で鳴らすのが原則で、音を立てた直後は視界の広い位置に立たず、遮蔽の影で反応を待ちます。

パズルや課題の多い教室では、順序や色の記憶を問う装置が配置されがちです。成功時の音や光の変化を一度耳と目で確認し、失敗反応のパターンも把握しておくと、プレッシャーの中でもミスが減ります。入力は視線移動の少ない順に並べ替え、移動距離が最短になる立ち位置を先に決めてから着手します。複数段の入力が必要な課題は、段と段の間で必ず周囲を見渡し、巡回の折り返しが近い場合は途中でも中断して退避を優先します。

収集品の回収は、教師用デスクの引き出し上、掲示板の端、教具棚の最上段、ドア上の欄間付近など、視線の高さから外れた位置を重点的に確認します。大きな音が出る装置の近くにメモや音声ログが集まる傾向があるため、機械音の方向を頼りに室内の“賑やかな角”を点検すると取りこぼしが減ります。巡回が厳しいタイミングでは、回収を出口側から入口側へ向かって行う“逆回収”に切り替えると、撤退の距離を短くできます。

最後に、チェックポイントの直前と直後で安全地帯を確保し、難所に入る前には短時間でも周回して巡回のテンポを掴みます。School区画は慣れるほど移動が短くなり、必要な操作を短時間に凝縮できるようになります。視線を切る手順、音を出さない歩き方、遠隔操作で先に退路を開けておく準備の三点を繰り返すことで、ミス・ディライトとの遭遇を最小化し、安定した攻略に結びつきます。

前編の見どころと取り逃し注意点

前編は施設の全体像を把握しやすい導入でありながら、世界観を深掘りする音声ログや掲示物が密集しています。最初のハブに入った直後は、進行方向へ急がず周囲の表示や配線の流れを観察し、どの扉が電源で封鎖されているのか、どの通路が迂回路になっているのかを頭に入れておくと、その後の探索が立体的に進みます。特に、操作パネルの脇や点検用の足場下は見落としやすく、早い段階で一度だけ天井と床を見渡す癖をつけると回収率が上がります。

見どころは、既存の遊具を模した装置や教育展示の“楽しい外見”と、そこで求められる行動の緊張感がぶつかる演出です。色や音の順序を記憶する仕掛けは表面上は易しく見えますが、周囲の物音や照明の点滅が集中を乱すように設計されています。入力の前に、正解時と失敗時の音の違いを一度確認し、視線移動の少ない立ち位置を決めてから取り掛かるだけで成功率が大きく変わります。グラブパック2.0の遠隔操作は前編でも頻出し、離れたレバーを引くと同時に足場の移動や扉の解除が始まる場面が多いため、対面のスイッチ配置を先に把握しておくとタイムロスを防げます。

取り逃しやすいのは、機械音が響くエリアの“音の発生源”付近に置かれたメモや記録媒体です。大きな装置の土台、換気口の手前、吊り下げ玩具の支柱など、視界の端にある場所が要注意です。また、イベント発生後に通路のレイアウトが変化するパートでは、戻れなくなる扉が出現します。イベント前に出口側のドアが物理的に開くかだけ確認し、開通している場合は先に短い往復を挟んで収集物を回収しておくと安全です。チェックポイント直前は見どころの演出が濃く、つい先へ進みがちですが、セーブマークが入ったら一度だけ周囲を巡回し、掲示板の端や黒板の上縁、作業机の裏を見直すと取りこぼしが減ります。

前編の追跡イベントは、直線的に走るよりも角で視線を切ることが生存率を高めます。二枚扉を半開きで残しておき、戻る際に音を立てず通過できるよう準備しておくと、短い距離の撒きが可能です。敵の巡回タイミングが読みづらい区画では、遠くの金属小物を軽く弾いて小さな音を出し、逆方向へ身を伏せてやり過ごすと、パズルの入力時間が確保できます。こうした細かな下準備を意識すると、前編は物語の伏線と収集要素をほぼ網羅しながら、無理のないペースで進行できます。

後編決戦までの準備と勝ち筋

後編は環境ギミックの難度と圧力が一段上がり、状況判断の速さがそのまま生存率に直結します。準備としてまず取り組みたいのは、設定面の最適化です。明るさは暗部の粒状感が出ない範囲で一段だけ上げ、モーションブラーや過度な被写界深度を抑えると、追跡時の視認性が向上します。マウスやコントローラーの感度は、振り返りに必要な角度を机やスティックの可動範囲で無理なく回せる値に固定し、決戦前の短い通路で必ず一度テストします。音量は環境音より効果音がやや前に出るバランスが望ましく、敵の足音や機械の作動音を合図に動けるように整えます。

進行面では、開けたショートカットを実際に通って“通行可能を確認しておく”ことが勝ち筋の土台になります。レバーや配電を通しただけで満足せず、戻りの導線で使えるかを一度必ず試走しておくと、追跡時に扉が開かず詰む事故を避けられます。鍵やヒューズの取得順も重要で、危険エリアの最奥にあるアイテムはチェックポイント直後に取りに行き、失敗時の損失を小さくする運用が安定します。音声ログやメモは世界観理解に直結するため、決戦前の落ち着いた時間に回収し、クライマックス直前は移動に集中できる状態をつくっておくと良い流れになります。

ボス戦や長距離追跡の勝ち筋は、先読みと“退路の先開け”に集約されます。戦闘が始まる前に、二手先の曲がり角や段差、作動に数秒必要な装置の位置を確認し、グラブパックで遠隔操作が可能なスイッチは事前に照準を合わせておきます。敵の振る舞いは、初見では速度や間合いの見極めが難しいため、最初の一回は倒すことより経路確認を目的に走る方が効率的です。突進系の行動には誘導の余地があり、角を鋭角に曲がって柱を挟むだけで、数秒の間合いを作れます。視線を切る直角二連続や、段差での小さな足止めを意識すると、終盤の長い区間でも呼吸を整える時間が生まれます。

終盤のギミックは、複数の操作を短時間で連結させる設計が多めです。例えばクレーン停止位置の調整と通路の電源切り替え、足場の上げ下げとドアの解錠など、二工程が同時進行します。片方を作動させた直後に反対側へ移る必要があるため、立ち位置は行ったり来たりを前提に決めます。装置の作動音が消えるタイミングが次の合図になっていることが多く、音が鳴り終わる瞬間に動き出せるよう、視線は次のスイッチへ先行させておくと成功率が高まります。こうした準備と運用を積み重ねることで、後編の決戦は慌ただしさの中にも再現性のある勝ち筋へ収束します。

詰みやすい場面別・実戦攻略ルート

進行止まりが起きやすいのは、色と音の順序記憶、配電のループ回し、移動台の位置合わせ、迷路状通路での逃走、そして終盤の多段ギミックです。まず順序記憶では、入力前に視線移動の経路を固定し、同じ向きで全入力を終えることが大切です。正誤音の違いを耳でつかんだら、ミス時はすぐ中断して退避し、巡回の折り返し直後に再挑戦します。視覚に頼りすぎず、リズムで刻む感覚を持つと、緊張の中でも崩れにくくなります。

配電のループ回しは、行きがけに電源を通し、帰り道で遮蔽物を迂回することでケーブルが離れない“往復設計”に落とし込むと安定します。開始位置から最終ノードまでの柱や手すりを一度指差し確認し、腕を伸ばしたまま届く範囲で折り返すラインを先に決めます。届かない場合は、足場を半歩動かしてから作業するだけで成功率が跳ね上がります。電源を通したまま移動する区間では、角で腕が引っかかりやすいため、曲がる直前に一瞬立ち止まって視点を外側へ振るのがコツです。

移動台やコンベアの位置合わせでは、停止位置を“収集品の直下”ではなく“降りてから安全に逃げられる側”へ寄せるのが有効です。拾った瞬間に巡回と鉢合わせる事故を防げます。移動台の上で長く立ち止まらず、目的物に届く手前でいったん停止し、周囲の音が落ち着いた拍に合わせて最後の数メートルを詰めると安全です。段差の昇降は足場の端で降りず、少し内側に着地してから進むと、角に引っかかるロスを避けられます。

迷路状の通路で追われる場面は、最短距離を狙うよりも“視線の切断回数を増やす”運びが結果的に速くなります。連続するコーナーでは、手前で減速して鋭角に曲がると、敵の旋回が大きくなり間合いが広がります。二枚扉やロッカーは、入るためではなく、視覚を遮る壁として使い、敵の突進の方向を限定させます。事前に退路の扉を半開きで残す、曲がり角の反対側に小さな物音を作るなど、追跡開始前の仕込みが効いてきます。

終盤の多段ギミックは、二つ以上の装置を短時間で往復させるケースが中心です。実戦ルートは、先に“遅い装置”を動かしてから“速い装置”を操作する順番です。例えば上昇に時間がかかる足場を先に上げておき、戻りながら手早くドアの解錠を済ませると、行き止まりで待機する時間がなくなります。グラブパックで届くスイッチは、走り出す前に照準を合わせておき、必要な角度に体を向けた状態から作動させると、操作中の視界ブレが減ります。うまくいかないときは、チェックポイントからやり直して“経路の試走”を一回入れ、二手先の角や段差の位置を再確認します。詰みやすい場面ほど、先回りの視線と音の使い方、そして退路の先開けが効いてきます。

ポピープレイタイムチャプター3のバグ対処法とギミック

- グラブパック2.0の新機能と活用例

- キャットナップ戦の弱点と行動解析

- よくあるバグと安全な回避・対処法

- 隠し要素とシークレットルーム発見法

- コミュニティで話題の裏技と豆知識

グラブパック2.0の新機能と活用例

グラブパック2.0は、単なる遠隔スイッチの操作道具にとどまらず、通電・牽引・移動補助を一連の動作としてまとめて扱えるよう意識して設計されています。特徴的なのは、手を伸ばして通電している最中でももう一方の手で別作業ができる点で、レバー保持と足場移動を同時進行させる場面で強みを発揮します。例えば、通電パネルに右手を固定したまま左手で移動台のスイッチを順に叩き、戻りの動線で扉が閉じないうちに駆け抜ける、といった二段操作が安定します。通電の保持時間には余裕があるようでいて、角を多用するルートではケーブルが柱に擦れて解除されやすいため、曲がる直前に視点を外側へ一瞬だけ振ってケーブルの接触角を浅く保つと成功率が上がります。

牽引力の扱いも改良点です。軽量オブジェクトであれば、単に引き寄せるのではなく、床の段差や傾斜を利用して“滑らせる”意識を持つと、音を抑えつつ素早く所定位置へ運べます。巡回中の敵に気づかれやすい区画では、カートや木箱を真正面から引かず、斜め後方へ引き出して障害物の陰に落とし込むと視線を切ったまま搬送できます。フックポイントが高所に設置された区間では、射出角を浅めにして体をわずかに前進させながら巻き取り、振り子の慣性を利用して短いギャップを越えると、足場の昇降を待つ時間を短縮できます。このとき着地先を真正面ではなく半歩だけ外側にずらすと、巻取り反動の横ブレが直進に干渉しにくくなります。

複数ノードのリレー運用は、本作のパズルで頻出します。電源からノードA、B、最終端子へと通電するルートを描く際には、往路と復路で異なる柱を使って“八の字”に回すとケーブルの交差による解除を避けられます。足場が狭い場所では、先に最終端子側へ立ち位置を確保してから、遠距離のノードに照準だけ合わせておき、振り向きの少ない導線で順に射出すると、視界ブレを抑えたまま通電を終えられます。グラブパックの射出は視点中心からわずかに下寄りで飛ぶ挙動があるため、細い端子を狙うときは的の上縁にレティクルを当てて“落とす”イメージで撃つと吸着が安定します。

実戦では、追跡イベント中に環境装置を遠隔操作して退路を確保する用途が強力です。シャッターの下降やクレーンの停止位置調整は作動にタイムラグがあるため、直前で焦って撃つより、角の手前から先置きの照準を済ませ、曲がりながら射出して通路に戻る二手先行の運用が有効です。扉のセンサー式ロックは、片方の手でセンサーを保持しつつ、もう片方で次のスイッチを起動すると、敵が追いつく前に二枚扉を連続通過できます。逆に失敗しやすいのは、巻取りを急いでケーブルを障害物に引っかけるケースで、引っ張り抵抗を感じたら一度だけ巻取りを止め、体を半歩横にずらしてから再開すると解けやすくなります。こうした基本操作の積み重ねが、パズルの短縮と追跡の生存率を同時に底上げします。

キャットナップ戦の弱点と行動解析

キャットナップは、接近戦での圧力とルート妨害で追い詰めてくるタイプで、真正面からの力勝負では分が悪くなります。行動は大きく、探索下での索敵、視界が通る廊下での突進、段差やコーナーでの旋回、環境ギミックを絡めた包囲の四要素に分解できます。索敵中は足音が一定のリズムで、視線が切れた状態では巡回に戻りやすい挙動を見せます。逆に視界が通る直線区間に入ると加速し、短い溜めのあと腕を広げた横なぎで間合いを詰めます。溜めの瞬間はわずかに上体が起き、肩の位置が高くなるため、この合図を見たら角に対して鋭角で曲がり、視線を完全に切ることが安全策になります。

弱点として最も扱いやすいのは、突進後の旋回性能です。直角を二回連続させる“L字連結”は、敵の旋回半径が大きいほど有効に働きます。コーナーの内側に小さな柱やロッカーがある場所では、内側をかすめて回るだけで敵の腕が外側の壁に当たり、数拍の間合いが生まれます。天井を使った移動や壁面からの奇襲にも見える行動は、実際には先回り気味に別ルートへ回り込んでいるだけのことが多く、音の方向でおおよその進路が読めます。音が遠ざかるのに視界に現れないときは、正面突破を避け、横のサービス通路や点検足場に一時退避してやり過ごす方が安定します。

環境ギミックとの組み合わせにも対処の鍵があります。ガスや煙が絡む場面では、視認性が落ちるのではなく、移動判断が遅れることが致命になります。マスクの装着や換気装置の起動は、敵を見てからではなく、ルートに入る前に準備を完了させる運用が安全です。クレーンや足場上昇のように発動まで数秒かかる装置は先に動かしておき、戻りながら扉の解錠を済ませる順序に組み替えると、キャットナップの接近に対して待ち時間が発生しません。敵が視界の端に入っている状態で装置操作を続けるのは危険なので、操作レバーの場所と退避角を事前にセットにして覚えておくと、作業中断の判断が速くなります。

最終局面では、一度の失敗で態勢が崩れやすいため、勝ち筋を“二手先の準備”として具体化しておくと安定します。追跡が始まる前に、半開きで通過できる扉をいくつか作っておき、曲がり角の手前で短い音を鳴らして逆方向へ逃げるフェイントの場所を決めておきます。突進を誘ったあとは、柱を挟んで敵の視界を切り、その硬直中に次の装置のレバーに手をかける流れを繰り返します。視認性が低い通路では、レティクルの位置を常に次のスイッチへ先置きし、走りながら射出して巻取りの反動で体の向きを合わせると、立ち止まらずに操作を終えられます。これらを徹底すると、キャットナップの速度と圧力に飲み込まれず、環境優位を積み上げながらゴールへ到達できます。

よくあるバグと安全な回避・対処法

チャプター3では、演出とギミックが密に絡むため、特定条件下でイベントが進行しない、判定が抜ける、音だけが残るといった不具合が報告されることがあります。安全に進行を守るためには、症状ごとに再現要因と応急処置を切り分けて考えるのが近道です。最も多いのはイベント未発火系で、レバーを入れても扉が開かない、追跡が始まらない、収集品の取得判定が出ないなどが該当します。この場合は、装置を操作する前のチェックポイントへ戻ると復帰しやすく、セーブ→タイトル戻り→続きからの順で再読み込みするとトリガー監視が再初期化されます。操作デバイスを切り替えた直後(キーボードからパッド、またはその逆)は入力イベントの取りこぼしが起こりやすいため、重要操作の直前で切り替えないことも予防策になります。

通電ギミック中のケーブル消失や、ケーブルが障害物に引っかかったまま解除できない症状は、視点移動の角度と巻取りのタイミングで発生率が変わります。ケーブルが視界外で物体と交差しやすい区画では、巻取りを一瞬止めて一歩だけ横にずれると、当たり判定が解けて復帰することが多いです。加えて、通電ラインを描く順序を変え、柱の内側ではなく外側を“八の字”に回ると交差の起点が発生しにくくなります。もしどうしても外れない場合は、その区画から物理的に離れる(別の通路に入る)→数秒待機→戻ると、物理演算が再計算され状況が改善します。

オブジェクト貫通や足場抜けは、フレーム落ちや過剰な入力連打と相性が悪く、特に振り子移動の着地直後に起きやすい傾向があります。グラフィック設定で一時的にフレームレート上限を下げ、可変で不安定になるより安定値で固定したほうが発生が抑えられます。加えて、オーバーレイ系の常駐ソフト(録画、配信、チャット)のオーバーレイ表示が競合要因になることがあるため、進行が止まる区画ではオーバーレイを切って様子を見るのが無難です。

音声だけが残る、BGMが二重再生されるなどの音まわりの不具合は、区画遷移のロードとタイミングが重なった際に起こりがちです。タイトルに戻るとほぼ解消しますが、戻りたくないときは次のロード扉まで進めば自然に同期が取れます。配信中にどうしても修正したい場合は、設定のオーディオで一度マスターボリュームを0に→5秒待機→元の値に戻す、という簡易リセットでも改善が見込めます。

セーブ関連では、チェックポイントを跨ぐ直前でメニューセーブを多用すると、稀に進行フラグが前後で噛み合わなくなることがあります。連続する大きなイベントの最中はセーブを控え、イベント終了のリザルト表示や演出が完全に終わったのちに保存するのが安全です。もしロード後にNPCが出現しないなどの異常が起きたら、発生区画の一つ手前のチェックポイントからやり直すと復旧率が上がります。最終手段として、プラットフォームのファイル整合性チェック(ローカルファイルの検証)を実行し、不足ファイルや破損がないか確認すると良いでしょう。

最後に、バグが再現しやすい自環境の特徴を記録する習慣が役立ちます。発生場所、直前の操作、入力デバイス、グラフィック設定、常駐ツールの有無をメモしておけば、次回の回避や報告時の説明が容易になり、同じ障害に繰り返し悩まされる可能性を減らせます。

隠し要素とシークレットルーム発見法

チャプター3の隠し要素は、視覚的な違和感と環境音の“異物感”を見抜けるかが分かれ目です。まず有効なのは、導線上の壁面テクスチャを“パターン”として把握する方法です。同一の壁紙が続くはずの廊下で一枚だけ継ぎ目の幅が異なる、ポスターの留め具だけが反射する角度を持つ、床材に踏音が通常と違うタイルが混じる――このような箇所は相互に関連し、隠し扉や点検口につながっていることが多いです。視点を壁面に対して浅い角度に落とし、レティクルを横移動させると、わずかな段差や押し込み可能な部分が見つかります。

音の違和感も頼りになります。BGMが途切れた直後に微かなモーター音が継続する、換気音の定位が壁裏に寄る、足音の残響が短くなるなどは、壁越しに空間がある合図です。こうした場所では、通気孔のネジが一本だけ外れていたり、ロッカーが半歩引かれていたりと、操作可能オブジェクトが近傍に配置されています。まずはグラブパックで遠距離から引けるものがないかを確認し、引き出した後にできた隙間へライトを通すと、内部の仕掛けが見えやすくなります。

収集品に紐づくシークレットは、色や記号の連続で示されることが多いのが特徴です。区画ごとに散らばる玩具パーツやプレートは、単体では意味が薄くても、所定の順で掲示すると新たな扉が開くタイプがあります。探索の序盤で見つけた配色を写真に収め、終盤のキーパッドやダイヤルに“色→番号”を対応させるのが定石です。視覚以外では、録音テープの断片が物語の伏線と同時に開錠コードのヒントを兼ねることがあり、断片の再生順を変えると別のメッセージが現れる仕掛けも用意されています。テープ再生後はその場をすぐ離れず、近辺のランプや端末に新たな反応が出ていないか数秒待つと取り逃しを減らせます。

探索ルートの組み立ては、目立つエリアからではなく“端”から始めると効率的です。マップの行き止まりに沿って時計回りに壁をなぞり、戻りの導線で床面や低い棚下を重点的にチェックします。特に机の陰、壁の下端、段差のエッジは、角度をつけないとハイライトが出ないオブジェクトの定位置です。さらに、イベント後に環境が変化した場所を二度見する習慣が有効です。追跡を切り抜けた後や停電復旧後など、同じ部屋でも配置がわずかに変わり、開かなかったロッカーが解放されるケースがあります。

配信や記録を残す場合は、遭遇条件を再現できるよう、発見前後の操作を細かく記録しておくと再検証や共有に役立ちます。発見情報はアップデートで変更される可能性があるため、ゲーム本体のバージョンと難易度設定を合わせて控えておくと、他のプレイヤーが同じ手順で到達しやすくなります。

コミュニティで話題の裏技と豆知識

コミュニティでは、速度向上やリスク軽減につながる小技が多く共有されています。仕様の範囲で使えるものに限定して紹介します。まず移動関連では、斜め入力を維持したまま角に触れる“角抜け”で、敵の追従ラインをわずかに広げ、接触判定を避けやすくするテクニックがあります。曲がる直前に視点を先の出口へ先置きし、内側の角に体を寄せすぎないことで、旋回後の減速を抑えられます。振り子移動では、グラブパックの射出角を床面に対して浅く保ち、巻取り開始を頂点到達の一拍前に行うと、次の足場に届く速度を残したまま着地できます。これにより、昇降待ちの短縮や追跡イベントの余裕確保が可能です。

パズルの時短では、通電ルートの“前仕込み”が有効です。最終端子の近くに立ち位置を確保したうえで、遠方ノードに照準だけ合わせておき、視線を大きく振らずに順に射出する方法です。ケーブル交差を避けるため、柱の外周を回すイメージで移動し、戻り動作を減らすと成功率が上がります。装置類のレバーは、視点を斜め上から入れると当たりを拾いやすく、走り抜けながらの操作でもミスが減ります。

敵回避の豆知識として、巡回AIは音源と視覚ラインを複合評価しているため、物音を出した直後に直線で離れるより、音を出した地点から“二つ目の角”まで一気に移動して視線を切ると追跡が途切れやすくなります。扉を半開きにしておく行為も有効で、追ってくる相手に対して挟まれにくい抜け道を複数確保できます。センサー扉は、片手でセンサーを維持しながらもう片手で次のスイッチに照準を置くことで、連続通過が安定します。

配信や実況向けの演出面では、恐怖演出を最大化するために“遅延操作”を意図的に挟む手法が知られています。例えば、足音が近づく場面でライトを一度消し、わずかに呼吸音のみを強調してから一気に走り抜けると、視聴者の没入感が高まります。また、音量バランスはBGMをやや下げ、環境音とSEを高めに設定すると、仕掛け作動の兆候を拾いやすくなり、プレイの安定にも寄与します。

最後に、アップデートで挙動が変わる可能性がある小技については、ゲームバージョンを明記し、再現手順を段階的に記録しておくと検証が進みます。タイムアタックを目指す場合は、ロード短縮や区画スキップに該当する行為がルール上認められているかを事前に確認し、競技とカジュアルの線引きを守るのが健全です。これらの知見を踏まえると、初見の緊張感を損なわずに安定と見せ場を両立でき、探索の密度と視聴体験の満足度を同時に高められます。

ポピープレイタイムチャプター3の物語考察

- チャプター1・2からのストーリー復習

- 物語考察:プロトタイプの真意とは

- ネタバレ注意!結末と伏線回収解説

- エンディング分岐と選択肢の影響

- 章内BGM・主題曲の曲名と入手法

- 開発スタッフの制作秘話と舞台裏

チャプター1・2からのストーリー復習

チャプター1は、失踪事件の噂が残る巨大玩具メーカー「Playtime Co.」の廃工場に、主人公が一通の手紙を頼りに足を踏み入れる場面から始まります。工場は停電やロックで封鎖されており、作業用ツールのグラブパックを入手して通電や遠隔操作を行いながら進みます。やがて看板マスコットのハギーワギーが異様な挙動を見せ、追跡が始まると、通路やベルトコンベアを駆け抜けて足場を外し、落下させて辛くも逃れます。最深部ではガラスケースに収められた人形「Poppy」と対面し、封を解いた瞬間に物語が次章へ向けて動き出します。この時点で工場が単なる事故現場ではなく、意思を持つ存在が潜む場所であることが示されます。

チャプター2では、Poppyが導き手として機能する一方で、工場の中枢「Game Station」に君臨するマザー役の玩具「Mommy Long Legs」が対立軸として立ちはだかります。主人公は列車を動かすための認証コードを集める目的で、ミニゲーム形式の三つの試練(記憶ゲーム、ワッカーワギー、スタチュー)を突破します。各試練は単なる娯楽ではなく、被験体の反応や適性を測る検査として設計されていることが読み取れ、工場が実験施設として機能していた実態が際立ちます。終盤、Mommy Long Legsは機械に巻き込まれて破壊され、その残骸は金属製の鋭利な鉤爪によって回収されます。これが“Experiment 1006”、通称「プロトタイプ」の存在を強く印象づける描写で、彼が他の玩具を資材のように扱い、パーツを再利用している可能性が浮かび上がります。列車で脱出を図る主人公に対し、Poppyは行き先を「Playcare(園舎区画)」へと切り替えます。味方にも見えたPoppyが、工場の外ではなく内奥へと誘導する意図を見せたことで、彼女の目的と行動原理に疑問が残り、チャプター3での真相解明が主軸になります。

物語考察:プロトタイプの真意とは

プロトタイプは、単に強力な“個”ではなく、周囲の玩具や機構を取り込み、機能を再配置する“集合体”の指向を持つ存在として描かれます。Mommy Long Legsの残骸を素早く回収する所作や、チャプター3で示される園舎区画の管理体制をなぞるような干渉は、破壊より「再利用」と「支配範囲の拡張」に関心があることを示唆します。実験番号の付与や記録ログの断片からは、人間の知能・感情・記憶を玩具の器に移植して操作性を保つ試みが続けられていたことが推測でき、プロトタイプはその頂点個体として、より高い統御性と学習効率を追求していると考えられます。

真意を測るうえで鍵になるのが、Poppyや園舎の管理者的玩具に対する“間接的な統御”です。プロトタイプは正面からの対決を避け、環境と秩序を変えることで主人公を特定の導線に誘導している節があります。眠りを強いる仕組みや、巡回と教育を担う玩具の配置は、捕縛と改造の前段として機能しており、逃走ではなく“回収”に最適化されたレイアウトです。これは、外部へ拡散するよりも、工場という閉鎖空間の資源価値を高め、完成度の高い器を選別する過程に重きが置かれているとも読めます。

ただし目的は一枚岩ではありません。第一に、自己保存と強化を最優先する仮説です。パーツの回収や構造物のハイジャックは、学習を通じた自己最適化の手段と捉えられます。第二に、情報の収集と検証です。人間の認知や感情が介在する局面――恐怖、驚愕、葛藤――での反応を観察し、その結果を自らの意思決定に取り込むことで、より巧妙な罠と支配を設計している可能性があります。第三に、工場外への拡張を視野に入れつつも、鍵となる“適合個体”を内部で確保しようとする戦略です。Poppyを含む知性的な玩具や、園舎で選別された被験体は、プロトタイプにとって単なる資源ではなく、次段階の統御に耐える媒体として重要度が高いと見られます。

Poppyの行動がしばしば二重の意味を持つのも、この構図と整合します。彼女は主人公を危険から遠ざける一方で、対プロトタイプ戦のために“内側に留める”判断を選びます。味方か敵かという二分法では捉えきれず、プロトタイプ殲滅という大目的のために、短期的な自由を犠牲にする現実的な策を取っているとも言えます。プロトタイプの真意は、暴力的な破壊衝動にとどまらず、“選別・再構成・統御”を通じた完全性の獲得にあり、その過程でPoppyや他の玩具、さらには主人公さえも盤上の駒として見ている点が、シリーズ全体の緊張を生み出しています。

ネタバレ注意!結末と伏線回収解説

チャプター3の終盤は、園舎Playcareの実態――孤児を保護する施設ではなく、実験適合者を選別し教育するための前室――を明確に描き、チャプター1・2で漂っていた不穏な示唆を具体的な空間設計で回収します。授業や遊戯を装った試験、規範教育に見える行動矯正、監視のための巡回ルートは、子どもの順応性やストレス耐性を測る装置として機能し、工場の“上流工程”が人間側のスクリーニングであることを認めさせます。これにより、Game Stationのミニゲーム群が単なる娯楽ではなく評価機構だったという見立てが補強され、シリーズ全体の施設構造が一本の線で結ばれます。

対立軸の中心となるCatNapは、眠気を誘発する仕組みと“休息”の名目で従順化を進める管理者として描かれます。追跡や儀式めいた演出は恐怖のピークを演出するだけでなく、眠りに落とすことで抵抗を奪い、再配置や回収を容易にする役目を担っています。終盤では、環境制御――換気、ガスの流路、遮断――を主人公が逆手に取り、CatNapの強みそのものを封じ込める構図が用意されます。この戦い方は、チャプター1・2で学習した通電や動力線の最短化、機構の逆作動といった技術の集大成であり、シリーズを通した“学習の物語”としても手応えが生まれます。

結末の要所では、プロトタイプの介入を示す描写が重ねられます。破壊された玩具の扱い、施設の遮断や解放のタイミング、そして誰が何を“回収”したのかという視点が強調され、黒幕が資源管理者として振る舞っている様子が浮き彫りになります。Poppyは主人公の退路を無条件に開くのではなく、プロトタイプとの決着を優先する意志を言葉と行動で示します。外へ逃がすことは短期的に安全でも、工場の中枢に残る脅威を温存すれば、被害は繰り返される――この現実的な判断が、彼女の“導き手であり戦略家”という立ち位置を確立します。

回収された伏線としては、チャプター2での列車の進路変更が、Poppyの恣意ではなくPlaycareで待つ真相に到達するための布石だった点、Game Stationの試練が人間側の評価装置であった点、玩具の残骸を誰かが意図的に「資源」と見なしている点が挙げられます。未解決のまま残される論点もあります。プロトタイプの最終目的の全容、Poppyの行動規範の起点、園舎で選別された被験者のその後、そして主人公がなぜここまで適応的に生き残れるのかという背景は、次章以降で明らかになる余地を残しています。物語は、恐怖の仕掛けだけでなく、施設設計と実験思想が折り重なって進むサスペンスとして成熟し、プレイヤーの推理を次章へと引き継ぐ形で幕を下ろします。

エンディング分岐と選択肢の影響

ポピープレイタイムチャプター3の終盤は、プレイケア内で積み重ねた行動が細かな演出差分として反映される構成になっています。メインの物語線は一本に収束しやすい一方で、チェックポイントごとの選択や収集の達成度、特定イベントでの対応が、カットシーンの台詞、環境ログの有無、エピローグの含意などに影響を与えます。たとえば園舎区画での救出対象への介入可否、換気や電源系統の切り替え手順、追跡フェーズでの被発見回数、鍵付き扉の開放順序、収集品の取り逃し数などは、後続フロアの配置やアナウンス内容に微差を生みます。ゲーム側は明確な「マルチエンド」というより、周回時に違いを見つけられる“分岐演出”を多層に積む設計が採られており、ルート研究の楽しみが長持ちします。

選択が結果に与える影響を把握するには、フラグが立ちやすい場面を意識するのが近道です。園舎の職員動線を模した巡回ルートでの隠密成功の蓄積は、警告アナウンスの内容やトラップの配置に変化を生みやすい領域です。発電と換気の切り替えルームでは、通電の順序や非常弁の開閉手順がのちの一本道の危険度を上下させます。工具やクラフト素材の回収は、その場のギミックを解くためだけではなく、終盤のショートカット解放や代替解決案に関わることがあります。終章の対峙で採る手段(封じ込める、逃げる、環境を逆利用する)も、直後のカメラワークや台詞のトーンに違いを生み、次章への含み方が僅かに変わります。

周回で分岐を検証するなら、セーブ管理が要になります。チャプター3は章内でのオートセーブが細かい反面、意図しない上書きが起きやすい構造です。分岐が起こりやすい関門の直前で手動スロットを分け、選択肢や作業手順を変えて比較する方法が安全です。収集品のコンプリート状況が台詞や演出に影響する場合は、チェックリストを作って区画ごとに“クリーンアップ”してから移動すると見落としが減ります。実況や攻略記事に活かす場合は、検証条件(難易度、操作設定、収集状態、被発見回数など)を記録し、再現性を担保しておくと説得力が高まります。

エンディングの意味づけに踏み込むなら、Poppyとプロトタイプの関係性が示す“解放か殲滅か”の軸に注目すると理解が深まります。Poppyは主人公を外へ逃がすよりも、内奥で脅威を断つ方向へ誘導しがちで、ここに至るまでの選択が、彼女の発言や振る舞いの温度感に影響します。プレイ上の選択が善悪の評価に直結する設計ではありませんが、誰を助け、何を止め、どの順で進めたかが、わずかな差分として物語の質感を変えるため、周回時には“意図して選ぶ”意識が満足度を押し上げます。

章内BGM・主題曲の曲名と入手法

チャプター3の音楽は、園舎という閉鎖空間のテーマ性を支える大切な要素で、静的な環境音から緊迫のチェイス曲までダイナミックレンジが広く設計されています。トラック名はエンドクレジットや章内端末で確認できる場合があり、英語表記でセクション名やキャラクター名を冠したものが中心です。序盤のロビーやプレイケアルームには、温かさと不穏さを同時に感じさせる主旋律が配置され、中盤のステルスセクションでは心拍に寄り添う低音主体のパルス、ギミック成功時は短い成功ジングルが軽く挿入されます。終盤の対峙曲は、ノイズとリズムの同期が強まり、マシンアクションのサウンドデザインと音楽が同一の拍で進むのが特徴です。

入手方法は大きく二つの導線が想定できます。ひとつはゲームプラットフォームに紐づくサウンドトラックDLCの購入で、高音質のファイル(多くはMP3やFLAC)が提供されます。もうひとつは音楽配信サービスでのストリーミングやダウンロードで、アルバム単位または単曲で聴取可能な形です。配信の有無や配信先は地域や時期によって変動するため、まずはゲーム内クレジットに記された作曲者名とアルバム名を控え、各ストアで検索する手順が確実です。購入前に試聴できるプラットフォームを活用すると、求めるバージョン(ゲーム内ループ版、フル尺版、ボーカル有無など)が一致しているかを確認できます。

配信での楽曲利用を考える場合は、著作権表記とコンテンツIDの扱いにも注意が必要です。配信ガイドラインが提示されているときは、クレジット表記の形式や楽曲の範囲(ゲーム内BGMのみ可、サントラ音源は別扱いなど)が示されています。実況中にBGM音量を絞る、必要に応じて“ミュージックを無効化”するオプションを使うなど、トラブル回避の設定を準備しておくと安心です。純粋に鑑賞したい場合は、イヤホンやヘッドホンのモードを切り替え、低音強調を抑えて中音域のメロディと効果音の分離が良い設定に調整すると、作曲側の意図が掴みやすくなります。物語上の伏線やキャラクターの心情が旋律として繰り返し現れるため、通しで聴き直すとシーン間のつながりが見えてきます。

開発スタッフの制作秘話と舞台裏

チャプター3の舞台裏を理解するには、園舎という“日常の施設”をホラーへ転化する設計思想に注目すると全体像が掴みやすくなります。初期段階ではグレーボックスで大まかな教室や廊下のレイアウトが組まれ、プレイヤーの視線移動や遮蔽物の高さ、角の曲率まで、追跡と隠密の両立が検証されます。恐怖のピークを連続させるのではなく、緩急を意図的に配置し、探索と圧迫を交互に体験させるペース配分が繰り返し微調整されます。音響面では、空調や蛍光灯のジッター、床材の鳴りなど、非音楽的な環境音をレイヤー化し、プレイケア固有の“静けさの音”を作る工程が重要です。追跡曲やスティンガーは、効果音のリズムとテンポを一致させ、足音や扉の開閉と音楽が同一の拍に乗るよう設計されます。

ギミック面では、グラブパック2.0の新挙動が先に決まり、その可能性を最大化する形でパズルが後追いで設計されます。通電の迂回やリモート解錠、重量移送の導線など、プレイヤーに“手を伸ばす快感”を感じさせるシーケンスが組み立てられます。レベルデザインとAIの連携も舞台裏の見どころで、敵側はプレイヤーの視野外で移動しすぎないようナビメッシュとトリガーを細分化し、脅威が“見え隠れする”時間の比率を調整します。これにより、理不尽な即死を避けながら、常に“見られている”感覚を維持できるようになっています。

シナリオと美術は、園舎の“教育”という表層テーマを、選別や矯正という裏の機能に接続する方向で統合されます。壁面の掲示物や教材、手書きのメモは、可愛らしさの裏側に齟齬や欠落を紛れ込ませ、プレイヤーが能動的に読み解くことで意味が立ち上がる仕掛けです。Poppyとプロトタイプの関係は、直接的な説明ではなく、素材の再利用や残骸の扱い、扉のロック解除タイミングといった環境の振る舞いで語られる比率が高く、反復プレイで見え方が変わるよう周到に並べられています。

テストと改善の工程では、想定外の抜け道やスキップが発見されるたびに、意図的に“残す”か“塞ぐ”かの判断が行われます。速度重視のプレイヤーが楽しめるショートカットを一部残しつつ、初見の導線は明確に保つ折衷案が選ばれがちです。難易度の調整は、敵の索敵半径や巡回速度、視認後の加速度の係数を細かくいじるよりも、視界確保や身を隠せるオブジェクトの量を変更するアート面の修正で行われることが多く、プレイヤーが“自分で何とかできた”と感じやすい方向へ舵が切られます。こうした裏側の意思決定が積み重なり、チャプター3は単なる恐怖体験ではなく、探索、推理、追跡の三要素が互いを高め合う遊びになっています。

ポピープレイタイムチャプター3の実況配信と最新情報

- 実況向け台本ネタと見せ場の作り方

- 追加DLCやアップデート予定の最新情報

- 公式情報・DLC更新のチェック方法

- ポピープレイタイムチャプター3について総括

実況向け台本ネタと見せ場の作り方

配信で視聴維持率を高めるには、台本を“物語のガイド”と“技術のガード”の二層で用意するのが効果的です。まず冒頭60秒で作品名と狙いどころを明言し、ジャンプスケアや暗所が苦手な視聴者への注意、ネタバレ範囲の方針を先に伝えます。映像は暗所が多いため、ガンマを少し上げてコントラストを保ち、モーションブラーと被写界深度を抑えて視認性を確保します。音量は環境音を活かすためにBGMを控えめ、効果音と声を明瞭に分離する設定が見やすさにつながります。視聴者参加の導線を台本内に組み込むと、謎解きシーンの没入感が増します。例えばパネル番号や配線順をチャット投票で決める、収集ログの読み上げタイミングを任せるなど、小刻みに“参加の余白”を作ると良い流れになります。

見せ場の配置は、探索の静けさから追跡の緊張へ、そして考察の余韻へと緩急をつける構成が軸になります。序盤は園舎のロビーで掲示物や安全ポスターを拾い読みし、世界観を短く解説してファン層の関心をつかみます。中盤では通電や換気の切り替えギミックを“段取りで魅せる”コーナーに変換し、回路の描画や導線取りを画面のペン機能やテロップで示すと理解が進みます。後半はキャットナップ戦や閉鎖空間での隠密区間をハイライトに据え、リトライのたびに“なぜ失敗したか”を言語化して試行錯誤を見どころにします。物語の回収ポイントでは、ログの引用と環境オブジェクトの状況証拠をセットで提示すると、考察の説得力が上がります。

実況向けの具体的な台本例は、以下の流れが扱いやすいです。オープニングで警告と配信方針を30秒、導入で操作確認と視聴者参加のルールを90秒、最初の小パズルで“見せ手順”を構造化して3分、追跡フェーズで反応と再挑戦を5〜8分、合間に収集ログの読解を2分、終盤にハイライトの再現と振り返りを3分、最後に次回予告とタイムスタンプ案内を1分という配分です。サムネイルは対峙シーンや象徴的なサインを用い、タイトルには区画名や検証テーマを短く入れると検索からの流入が期待できます。万一バグで進行が止まった場合に備え、別セーブへ切り替える代替台本と、視聴者と一緒に“検証コーナー”へ切り替えるプランBを記載しておくと放送が途切れにくくなります。

配信進行のひな型(例)

| セクション | 目標 | セリフの骨子 | 技術メモ |

|---|---|---|---|

| 冒頭 | 方針共有 | ネタバレ範囲と警告を宣言 | ガンマ調整と音量バランス確認 |

| 序盤探索 | 世界観提示 | 掲示物や端末ログを短く要約 | 被写界深度とブラーを切る |

| 謎解き | 参加導線 | 配線順を投票、段取りを言語化 | カーソル拡大や描画で補助 |

| 追跡 | ハイライト | 失敗要因と改善を都度解説 | フレームドロップ監視 |

| 終盤考察 | 余韻形成 | 伏線と一致点を整理 | BGMや環境音を活かす |

このひな型をベースに、自身の口調やチャンネルのルールへ最適化すると、チャプター3の緊張感と考察の深みを両立した配信を組み立てやすくなります。

追加DLCやアップデート予定の最新情報

アップデートの内容は時期やプラットフォームによって差が出るため、確定情報は公式発表の確認が前提になります。そのうえで、ホラーアドベンチャーの開発運用では、初期は不具合修正と最適化、続いて操作感や難易度の調整、安定後にコンテンツ追加という流れが採られることが少なくありません。チャプター3でも、判定の甘すぎる当たり判定や扉のコリジョン抜けなど、進行妨害となる事象は優先的に修正対象になりやすく、ロード時間やメモリ使用量の最適化が並走する形が想定されます。操作面ではカメラ感度の下限・上限の拡張、スティックデッドゾーンの微調整、入力遅延の短縮といった“体感に直結する”改善が検討されやすい領域です。

DLCについては、物語補足の短編、チャレンジモード、コスメティックやアートブック、サウンドトラックといった形態が一般的です。物語系の追加は新規区画の導入よりも、既存区画の再解釈や別視点の短編で提供されることが多く、既存のギミックを応用した高難度パズルや制限付きのタイムアタックが付随するケースがあります。配信や攻略の観点では、DLC導入前にセーブデータを複製し、導入後に特定区画の配置や収集品の個数が変わっていないかを点検しておくと、検証作業がスムーズです。MODを併用している場合は競合の可能性があるため、導入順やロードオーダーの管理を別途メモ化しておくとトラブルを避けられます。

各プラットフォームでは更新の反映速度に差が出ることがあります。PCは配信が早い一方で、パッチの粒度が細かくなる傾向があり、コンソールは認証プロセスの都合で反映に間が空く場合があります。Switchや携帯端末向けは、容量制限やメモリ事情から、最適化の手法がPCと異なるアプローチになることがあります。こうした違いを踏まえ、攻略情報を発信する場合は“検証したプラットフォームとビルド番号”を明記しておくと、再現性の面で信頼を得やすくなります。新コンテンツの有無を素早く把握したい人は、ゲーム内のニュース表示や更新履歴、プラットフォーム側のバージョン情報欄を定期的に確認し、変更点を自分の言葉で要約して記録する運用が役立ちます。

公式情報・DLC更新のチェック方法

確かな情報を見逃さないためには、一次ソースの確認経路を複数用意し、通知設定まで含めて“仕組み化”しておくことが有効です。まずゲーム内のニュースタブやタイトル画面のお知らせ欄は、パッチ配信と同時に反映されることが多く、要点が簡潔にまとまっています。PCであればストアの更新履歴やニュースハブにパッチノートが蓄積され、ビルド番号や修正点が列挙されます。コンソールの場合は、各機種のソフト情報ページに“更新履歴”があり、適用済みのバージョンと日付を確認できます。スマホ版はアプリのバージョン情報欄に変更点が書かれ、配信地域や端末要件の変更も併記されることがあります。

情報の鮮度を保つには、公式サイトのニュースページ、開発チームのSNS、動画プラットフォームの開発ログ配信などを“フォロー+通知オン”にするのが手堅い方法です。発表がSNS先行になる場合もあるため、短文の告知と後続の詳細パッチノートを必ず突き合わせ、二段階で内容を確認します。さらに、検索サービスのアラートで作品名とチャプター名、主要キャラクター名を登録し、更新の兆しを受け取る体制を整えると取りこぼしが減ります。コミュニティの掲示板や攻略フォーラムは新発見が早い反面、未検証の推測が混じることがあるため、実機のバージョン表記やゲーム内の挙動確認を自分で行い、一次情報として手元の記録へ残す手順を習慣化すると信頼性が高まります。

配信者やライターとして更新を扱う場合は、記事や動画の冒頭に“検証時点のビルド番号とプラットフォーム”を明記し、視聴者が自分の環境と照らし合わせやすい状態を作ります。アップデート後の不具合や仕様変更は、感想より先に再現手順と回避策を提示し、そのうえで体験の変化を解説すると読み手に親切です。DLCの発売が近いと感じたときは、予約ページやコンテンツのレーティング情報の公開タイミングが手がかりになることがありますが、確定と断じず、公式の告知文言に沿って伝える慎重さを保つと誤情報の拡散を防げます。こうした運用を継続すれば、チャプター3に関する更新情報を正確に収集し、価値ある形で共有し続けられます。

ポピープレイタイムチャプター3について総括

- 購入前はプレイ環境と操作デバイスを確認し自分に合う選択をする

- 初回は通常難易度で進行ルートを学び二周目で収集品を回収する

- 明るさと視点感度は序盤で調整し後半の戦闘に備えて最適化する

- スマホは解像度と影を一段階落として発熱と電池消費を抑える

- Switch携帯モードは明るさとコントラストを上げ視認性を確保する

- グラブパック2.0は通電と遠隔操作の導線設計で効率が大きく向上する

- キャットナップ戦は予備動作の隙に地形を挟み斜め移動で距離を取る

- バグ対策は負荷軽減と操作抑制を併用しチェックポイントで再試行する

- 区画探索は灯りと作業音を手掛かりに安全地帯を広げていく

- School区画は巡回観察後に背後を抜け机やロッカーで視線を切る

- 物語理解は音声ログと環境演出を照合し伏線の回収点を整理する

- 分岐条件は行動履歴と達成度が影響するため周回計画が成否を左右する

- サントラは配信で入手でき高音質版とゲーム内の聴き比べが楽しい

- 配信では事前告知と見せ場設計で視聴者参加型の体験を作れる

- 最新情報はゲーム内と公式発信を併読し設定と攻略の差分を更新する

関連する公的情報・公式リンク

- MOB Entertainment 公式サイト(開発元)

https://www.mobentertainment.com - Poppy Playtime 公式サイト/公式ストア

https://poppyplaytime.com/ - Steam:Poppy Playtime(ベースゲーム)

https://store.steampowered.com/app/1721470/Poppy_Playtime/ - Steam:Poppy Playtime – Chapter 3: Deep Sleep(DLC)

https://store.steampowered.com/app/2554830/Poppy_Playtime__Chapter_3/ - PlayStation Store(PS5):Poppy Playtime: Chapter 3

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP8103-PPSA22380_00-0674240917583209 - Nintendo eShop(Switch):Poppy Playtime: Chapter 3

https://www.nintendo.com/us/store/products/poppy-playtime-chapter-3-switch/ - App Store(iOS):Poppy Playtime Chapter 3

https://apps.apple.com/jp/app/poppy-playtime-chapter-3/id6503954810 - Steam News/Help:公式サポート窓口の案内

https://help.steampowered.com/ja/ - ESRB(北米レーティング機関)

https://www.esrb.org/ - PEGI(欧州レーティング機関)

https://pegi.info/